Uno de los debates más antiguos y profundos de la filosofía es el de si tenemos libre albedrío o nuestras acciones están determinadas por una cadena de causas sobre las que no tenemos ningún control. Tanto en la filosofía como en la vida cotidiana, tanto en la teoría abstracta como en la dura realidad del derecho penal, la mayoría de personas relaciona ese libre albedrío (la posibilidad de haber actuado de otra forma) con la responsabilidad moral: actuar con libre albedrío (y no solo con la sensación de tener libre albedrío), satisface el requisito metafísico (en mi opinión, ontológico) de ser responsable de la propia acción.

Pero hay una interesantísima nómina de pensadores que han aportado argumentos robustos para negar el libre albedrío. Es el caso de Robert Sapolsky, profesor de Ciencias Biológicas y Neurología de la Universidad de Stanford, quien en Compórtate y en la reciente Decidido. La ciencia de la vida sin libre albedrío (Capitán Swing) –con meritoria traducción de Mariano Guirao– muestra cómo la idea de que actuamos libremente (o mejor, de que podríamos haber actuado de forma distinta) es tan solo una ilusión.

Robert Sapolsky.

Para ello, Sapolsky sigue el camino más rápido: demostrar que nuestras acciones resultan de una cadena causal que incluye nuestra intención. No hay acción que no siga, o mejor, que no se siga, de un hilo previo. No hay comportamiento neuronal cuya generación sea independiente de la suma de su pasado biológico, como no hay enfado o deseo que no se explique por un impacto publicitario, un hecho social o del entorno, una luz arrojada en una imagen o un cambio hormonal. Con los ecos de los experimentos de Benjamin Libet que mostraba cómo el cerebro tomaba decisiones antes de que el agente (nosotros) sea consciente de ello, y muchos ejemplos del funcionamiento neuronal, de secuencias histórico-evolutivas, del retroceso paso a paso, de la madurez a la juventud, de la juventud a la adolescencia, de la adolescencia a la niñez, de la niñez al útero, del útero al gen, pero también con datos de la mecánica cuántica, este neuro endocrinólogo señala cómo en un mundo donde nada sucede sin causa, cada momento es el resultado de lo que vino antes.

La parte más suculenta para lo que nos dedicamos a la filosofía del derecho, política y moral es la que afecta a la legitimidad de los sistemas de premios y castigos. En mi caso, he dedicado parte de mi investigación a echar humildemente algo de luz sobre las dos sombras de la supuesta responsabilidad del self made man: el super-mérito o retórica del premio debido por los logros y la tortura como secuencia gótica de la depuración de la idea (algo medieval, a mi juicio) del mal: en un influyente creador del imaginario de la ficción epi-moral como es Estados Unidos, tanto el sistema legal como la cohesión social parecen sostenerse sobre la idea de la violencia justa (un apéndice salvaje de la justicia retributiva). Y tanto en el mundo material como en el universo de la ficción esa violencia justa depende de la averiguación procesal relativa a si la persona acusada tenía la intención (de hacer algo) y si, aun sabiendo eso, pudo haber hecho otra cosa.

Eso les parece suficiente para sostener un juicio (legal y moral) y la subsiguiente encarcelación, electrocución o paliza.

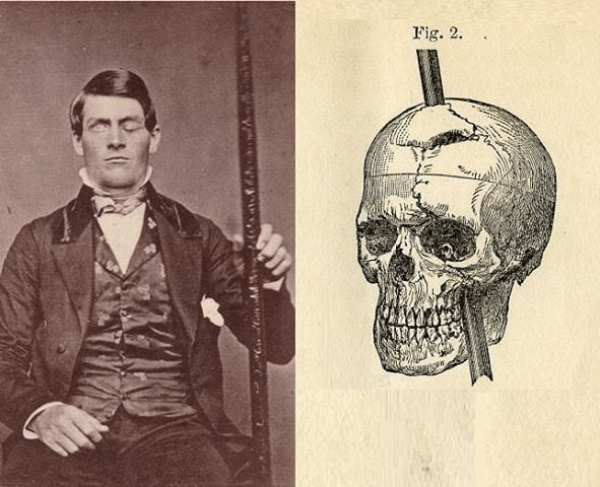

Phineas Gage se volvió malo cuando una barra de metal le atravesó el lóbulo frontal.

Pero, si es cierto que no somos libres, ¿qué debe suceder con el derecho penal?, ¿y cómo debemos pensar la idea de mérito y de meritocracia? De nuevo coincido con Sapolsky en que ambos deben mantenerse, pero a partir de un importante giro en su justificación. Si asumimos que nuestras más recientes acciones (por ejemplo, las que darían lugar a un premio o a un castigo) son como la última página de un libro, (algo que viene dado por las trescientas páginas que se han escrito antes), entonces estas acciones jurídica o socialmente relevantes resultan de la suma de genética, biología, interacciones no voluntarias y entorno y ni la culpa ni el merecimiento tienen un sentido más allá de su función social.

Ojo, esa función, al menos si suscribimos el célebre principio de Kant, no puede significar convertir a seres humanos en medios (para aleccionar a los demás o purgar el supuesto quebrantamiento de un orden cósmico). El giro tras la idea de culpa o mérito moral significa la prioridad de la prevención, el acento en las comisiones de la verdad, en la reparación y la comprensión (comprender no es justificar) entre víctimas y verdugos. También implicaría invertir la justificación del «premio» –aquí, la plaza, el puesto, el cargo, etc.– para romper la supuesta correspondencia moral de la retórica neoliberal que siempre habla en términos de logro individual (X merece P) y pasar a justificarlo en términos colectivos: son los usuarios, los ciudadanos, los que tienen derecho a ser cuidados y atendidos por el mejor enfermero o la mejor cirujana, por el mejor secretario y la mejor catedrática. Eso otorga mayor eficacia al derecho a la salud o a la educación, por poner solo dos ejemplos.

Me encantan las páginas de Decidido contra la dopamina que históricamente han segregado los martirios públicos: el del torturado y descuartizado Damiens recogido por Foucault, el de las jóvenes desolladas acusadas de brujería, los linchamientos de chicos negros en los estados del sur en mitad de un jolgorio de hamburguesas y limonada, los presos cagados en Abu Grahib.

Otras razones para leer con simpatía a Sapolsky es que entronca con una serie de intuiciones literarias y teológicas que hemos ido compartiendo aquí mismo en El Hype: la idea de que no debemos juzgar ni condenar con severidad se halla en los fabulosos relatos de George Saunders o en nuestro evangelio preferido (por su calidad humana y literaria), el de Mateo: No juzguéis, y no seréis juzgados que es también el lema de las memorias de André Gide tras sus experiencia en un tribunal de Ruán.

Shadenfreude: segregar dopamina cuando otro sufre «porque se lo merece»

El sentido ilusorio de la agencia, la fuerza imbatible del pasado, las cosas y los instantes que han hecho lo que somos encaja, según lo veo, con las intuiciones góticas de aquellos a los que nos extraña más el hecho de movernos que el de resultar movidos por el destino. Hoy, la idea (no de Sapolsky, desde luego) de que vivimos de acuerdo con el guion de una inteligencia futura o extraterrestre me parece más plausible cuando veo el éxito de megalómanos-demagogos 2.0, como Trump o como Milei.

También es posible que la vida sea sueño, como dijo Calderón. O que portemos máscaras en una bufonada que carece de guion y la vida no sea más que una sombra que se achica y que se alarga, (la interpretación de una gran farsa dijo Augusto según Seutonio, de una narrativa en los términos de Westworld), pésimos actores, nosotros mismos, que se pavonean y agitan brevemente en el escenario; la vida un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que nada significa. Lo que escribió Shakespeare.

La idea de que no escribimos la historia de nuestra vida, sino que la vamos descubriendo (no sin asombro, no sin sobresaltos) porque ya está escrita fue aceptada por el calvinismo y su doctrina sobre la predestinación, (es decir, que ya antes de la creación del mundo, dios predestinó la suerte y la salvación, la desgracia o la condena de cada hombre). Del Apocalipsis de San Juan al despliegue hegeliano de la Historia, de la proyecciones sociológicas al Verbo que fue en el principio de la vida, estamos rodeados de intuiciones acerca de la posibilidad de que no nos hagamos según nuestras elecciones y nuestros actos, sino que nuestros actos desvelan quiénes somos.

Personalmente, no me parece que asumir que vivamos como las hojas arrastradas por el viento (en la imagen de El Gólem de Gustav Meyrink), que las máquinas estén inquietantemente vivas y nosotros aterradoramente inertes (en la expresión de Donna Haraway) o que muramos sin tener ni pajolera idea de qué ha sido todo esto, conduzca a la amoralidad o la desesperación como objetan (algo paternalmente) los filósofos moralistas de la acción. Siempre he pensado que hay algo sabio en la depresión, pero que es mejor reír que ser muy sabio.

¿Haciendo justicia en las cárceles de El Salvador?

Y la respuesta determinista de Sapolsky devuelve el interrogante hacia la vida: ¿qué es este follón inesperado, qué es este parpadeo cósmico lleno de anhelos tontos y aflicciones profundas? ¿Qué causalidad distribuida, qué araña invisible teje los hilos de miles de millones de marionetas con insomnio, amores mágicos, días malos e hipotecas más largas que los rancios anhelos propietarios concebidos en la sucia estela de los sueños de juventud?

Nunca he creído que los supermillonarios merezcan sus privilegios, ni que los criminales merezcan pudrirse en la cárcel. No entiendo a los que exigen penas duras y castigos, en lugar de prevención, reparación de los daños y algo de compasión. Sobre todo no me creo superior. Personalmente, no odio a nadie (salvo transitoriamente a los que abusan de los débiles y a las distribuidoras de las películas que les cambian los títulos para que vendan más). Con ilustración, amor y modernidad, eso también, se me podría curar.

Hermosos: sistemas noruegos de reinserción social.

Malditas: ganas de hacer sufrir.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!