La voz de Borges, que también es su cara, se desdibuja como la arena impulsada por las lágrimas y retrocede desde el aeropuerto de Barajas hasta el piso enorme y sombrío de la calle Esmeralda, en Buenos Aires.

Yo soy un niño. Escucho y observo a un hombre gris, de movimientos inseguros, que entra en la casa de mis tíos, se sienta y habla y, a veces, sonríe de un modo tan inesperado que parece obsceno. Se sienta en el extremo izquierdo del sofá del escritorio y si fuera de día, su rostro recibiría toda la luz de afuera. Pero la lámpara de bronce ilumina la habitación con un color dorado y en su antigua superficie curva y brillante se reflejan los contornos difusos de dos bibliotecas, de unos cuadros y del propio Borges, también sin límites, perdido en esa discreta penumbra, en ese paisaje que parece ser contemplado a través de una copa llena de coñac.

Un poco más lejos veo a mis tías y a la madre de Borges que toman el té. Todas tienen un tono de voz parecido y el mismo aspecto etéreo y frágil y utilizan palabras que se usaban hace muchos años. Cuando bebo en ellas, las tazas azules me producen la impresión de un pequeño cielo cóncavo, cálido e íntimo. Detrás, aparecen las imágenes de una tetera y una bandeja de bronce y cobre. Borges discute con alguien sobre una palabra que en islandés antiguo significa fuego. Las dos posiciones discrepan sólo en la manera de pronunciar una vocal. Una lejana puerta se abre y se cierra.

Los pasos de mi tío Manuel se oyen con creciente intensidad mientras avanza por el largo pasillo que une las habitaciones con el escritorio. Los pasos de mi tío muerto retumban ya como el atronador latido de la sangre. Hace un comentario breve e irónico, saluda, se sienta y dice algo, pero yo no lo oigo.

Sobre un gran escritorio de roble, la lámpara ilumina un pisapapel esférico de cristal. Unas flores brillantes, aterciopeladas y enfermizas crecen sobre una superficie de minúsculas burbujas plateadas que, misteriosamente, parece blanda. El aspecto enfermizo de las flores tal vez derive de los violentos colores de sus pétalos. Azul y rojo oscuro, verde claro, rosa. Paso mucho tiempo mirándolas e imagino que dentro de la esfera existe otro país.

Al sentarse, mi tío cuida que sus pantalones no se arruguen. Cuando no sale se pone un pijama viejo, una bata muy deteriorada y unas zapatillas casi deshechas. Pero ahora se arregla la corbata de seda para que quede un pliegue en el centro y la acaricia entre los dedos con un gesto vago. Le gustan las paradojas y él mismo es un poco contradictorio. Adentro es un mendigo, y afuera un aristócrata. Zapatos ingleses, trajes impecables y controlados rasgos de audacia en los colores que elige.

La voz monótona de Borges describe su primer viaje a Suecia. Apenas llegué —dice— fui a la playa para mojar las manos en el mar del Norte. El mar del Norte surge entre brumas fantásticas, desconocidas, nostálgicas y envuelve el escritorio, y el viento helado y gris desgarra la penumbra.

Unos años después de la muerte de mi tío, Borges me cuenta una anécdota de Manuel. Una vez caminaba con un amigo detrás de una mujer que, de espaldas, era espectacular. Apurémosnos —dijo—. La única esperanza es que sea fea de cara. Manuel era mi maestro y consejero. Me cuenta anécdotas de personajes famosos que conoció e historias de su vida. Es un experto en mujeres y literatura, que es casi todo lo que me interesa en esa época. Lo rodea un misterioso pasado de amores, pero como todos los hombres, sólo recuerda con nostalgia los desgraciados. Imito el gesto con que se pasa los dedos por el costado de la cabeza y el modo en que se burla de alguna gente.

Después, la violencia adquiere cierto prestigio en la Argentina y, lentamente, me alejo de él. Es muy conservador. No podemos hablar de política, primero, y de nada, después. Me mira y yo me voy yendo, como de tantas cosas, imperturbable, con una leve sonrisa, como él me enseñó.

Tal vez entonces la política fuera muy importante para mí o quizá fuese un pretexto. Una noche discutimos violentamente. A partir de entonces lo desprecio con una exagerada intensidad.

Después se enferma. Sufre una gran melancolía que se agrava con problemas fisicos. Pasan los años. Se recupera, languidece, mejora y recae. Un día de verano lo voy a visitar al sanatorio donde está internado. Encuentro su habitación vacía; parece que nadie hubiese estado allí nunca. Le pregunto a una enfermera. Me mira con un destello de curiosidad y lástima y me dice que el hombre que estaba allí acaba de morir. Yo digo Ah, como si me enterara de que el tren que espero va a llegar con un poco de retraso, y me voy. Camino asombrado por las calles desiertas.

En el cementerio hace calor. Alrededor del ataúd hay mucha gente. Me mantengo un poco alejado, cerca de un ciprés y pienso que sus amigos me miran y susurran Ese es el sobrino que lo odiaba. Oigo varios discursos fúnebres. Borges habla sentado, en voz tan baja que pocos lo oyen. Hace largas pausas. Parece que continuara conversando con mi tío sobre algo que la muerte no pudo interrumpir. Borges termina diciendo Y ahora, aquí, tenemos ante nosotros su memoria, su fama, su leyenda.

Ayudo a llevar el ataúd hasta el panteón familiar donde también está el cuerpo de su madre y estarán los de sus hermanos. La construcción es de granito gris y tiene una pesada puerta de hierro. Adentro, las paredes son de mármol y hace frío. El olor de las flores se une a un leve matiz de corrupción. Una escalera desciende hasta la oscura cripta donde se adivinan otros féretros de madera ya deslustrada con empañadas manijas que fueron brillantes y placas de metal con unos nombres y unas fechas.

Afuera quedan muchas flores, algunas por el suelo, pisoteadas entre cintas de seda violeta con letras doradas. Busco una gran corona de laureles que toda la noche estuvo en un atril junto a su cuerpo, pero no la encuentro.

Un tiempo después, Borges escribe un poema sobre Manuel. La nostalgia fue un hábito en su alma —dice uno de los versos—. Le placía vivir en lo perdido. Vengo a vivir a España y comienzo a recordar a mi tío con frecuencia. Lo imagino como antes de mis tristes guerras solitarias. Regreso por un mes a Buenos Aires y voy a visitar a Borges para hablar con mi tío muerto. Nuevamente en Madrid, los recuerdos de los dos se confunden. Las palabras Le placía vivir en lo perdido me acechan como la memoria de una canción que vuelve.

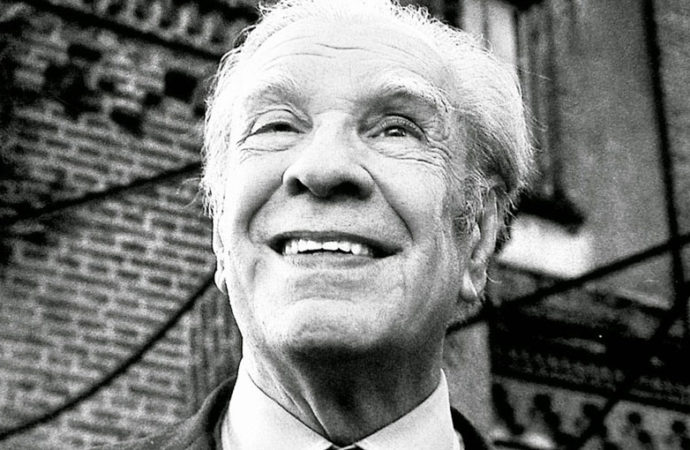

Borges llega a España para presentar su último libro. Lo voy a esperar a Barajas. Sus acompañantes lo bajan del avión en una silla de ruedas para que esté más cómodo. Lo rodean funcionarios de la embajada argentina y de la editorial. Yo lo veo desde lejos e imagino que está un poco cansado del viaje y de la amabilidad exagerada de los que lo reciben. Detrás de los controles de la aduana están los periodistas y los fotógrafos. Los de la televisión prueban sus luces y mueven las cámaras con impaciencia. Cuando por fin sale, lo iluminan tanto que pienso que se va a desprender de la realidad, como la lámina vieja y seca de un álbum. Lo rodean, le preguntan tonterías. Le toman fotos y fotos y lo filman.

Me acerco despacio, sin poder dejar de mirar su cara y en ese momento los otros empiezan a desaparecer gradualmente. Estoy a su lado y le digo quién soy. Toma mi mano entre las suyas y creo que es en ese momento cuando comienzo a llorar en silencio. Los focos de la televisión y el rumor de lluvia sobre una lata de las cámaras de los fotógrafos iluminan la escena con una luz rara e intermitente. Exclama algo que no oigo y me dice: Qué curioso, estuve pensando en Manuel durante el viaje. Tal vez sea ahora cuando empiezo a llorar, inclinado sobre Borges en una posición incómoda. Con la cabeza baja para que nadie descubra mi llanto, veo que algunas lágrimas caen sobre su hombro y se hunden en la tela gris. Él recuerda a Manuel y continúa apretándome la mano. Estamos los tres solos y no hay nada ni nadie alrededor. Imagino que él piensa que está hablando con mi tío, que yo soy Manuel. Ya no hay ruidos ni luces y la voz de Borges resuena en ese lugar cerrado, silencioso, donde estamos atrapados.

Yo lo quería mucho —dice mientras mi mano continúa entre las suyas. Cuenta anécdotas de los dos y de una de mis tías que únicamente pintaba ángeles, y habla del piso de la calle Esmeralda y del cuadro que representaba una ciudad vista desde el cielo. Quizá porque ya se siente protegido por esos fantasmas que tienen para él una existencia más real que yo, inicia un tembloroso movimiento para soltarme.

Sus acompañantes comentan algo y empujan la silla de ruedas hacia la salida. Con movimientos lentos, las murallas invisibles se derrumban. Borges cree que sigo a su lado y continúa hablando con mi tío. Las lágrimas comienzan a secarse en mi cara mientras él se aleja, seguido de periodistas y funcionarios, hasta que desaparece oculto por el resplandor de afuera. Yo me quedo solo y quieto, mirando esa luz que oscurece todo.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!