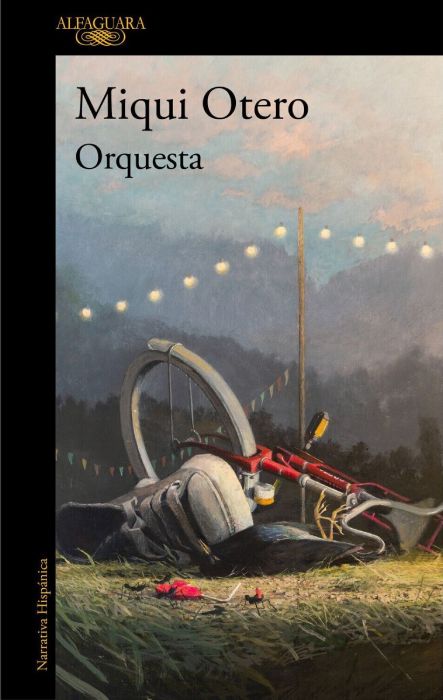

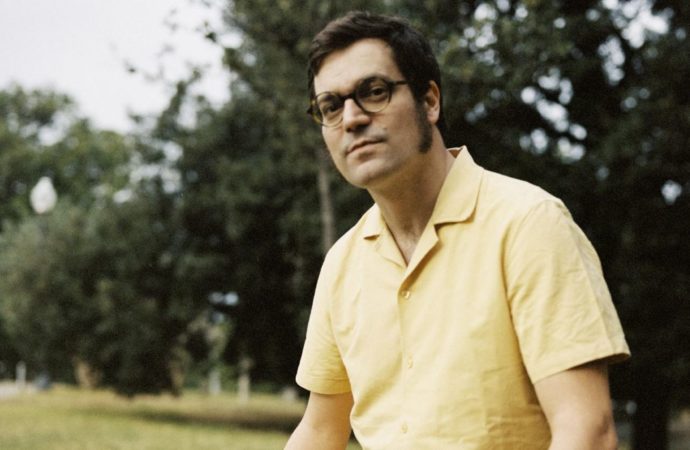

Decir que Miqui Otero (Barcelona, 1980) es uno de los escritores más interesantes de la literatura en castellano de los últimos años quizá sea una obviedad. Se le ha adjudicado el sambenito de novelista de la Barcelona de las últimas décadas, y él acaba de hacer trizas ese latiguillo con la sensacional Orquesta (Alfaguara, 2024), un quinto libro que se erige en formidable retrato colectivo de varias generaciones, ambientado en el devenir de la verbena de un pueblo gallego (de ahí provienen sus padres) en pleno verano. Con su orquesta tocando éxitos de la música popular de ahora y de siempre, galvanizando los impulsos más profundos de los lugareños y de quienes solo se acercan a pasar unos días de vacaciones. Un relato emocionante, formidable, que apela a lo personal y a lo colectivo, que trasciende edades y gustos, y que se perfila como su mejor novela. Hablo con él a través de la pantalla del PC.

CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA: Con este libro te cargas esa etiqueta de novelista de la Barcelona moderna, y lo haces a lo grande, con una historia tan gallega que habla incluso de las supersticiones, meigas, la Santa Compaña y mil y una tradiciones de allí.

MIQUI OTERO: Espero, más que cargármela, haber logrado que la etiqueta sea más versátil. O algo así. A ver, no tengo ningún problema con esa etiqueta porque es la ciudad que ha sido como mi paisaje literario. Y no solo por eso, sino porque ya sabes que hay una tradición narrativa de Barcelona, una serie de rasgos bastante concretos, pese a ofrecer obras distintas, que es este realismo con margen para el mito y la leyenda, con una voluntad de estilo rica. Hay toda una tradición de Sagarra, Casavella, Mendoza, ectétera… de la que no podía negar que yo formaba parte, y no podía menos que celebrar que se me pusiera en esa línea. Pero también ocurre que cuando estás mucho tiempo en un lugar, lo que quieres es salir. Eran ya varias novelas, y coincidió que con Simón (2020), como se tradujo y se publicó fuera, también me preguntaban cómo estaba Barcelona, como si me estuvieran convirtiendo casi en una especie de embajador o de portavoz de la ciudad, en un momento en el que acababa de tener a mi segundo hijo y apenas salía de casa (risas). Y no sabía qué contestar. El cuerpo me pedía cambiar. Quizá es la crisis de la mediana edad, o algo así. Me pedía internarme en sitios menos seguros para mí. En la novela está mi estilo y mi forma de mirar, pero asumo la negación de muchas cosas que había hecho antes. Hay un personaje que lo domina todo, el escenario ha cambiado… lo que quería contar me exigía ese escenario, que tiene que ver con la verbena de pueblo, también en parte por razones biográficas, porque hace cincuenta años que mis padres, gallegos, emigraron. Una mezcla de todo.

Cualquiera que haya estado alguna vez viendo a una orquesta en las fiestas de un pueblo verá que es lo más transversal que hay: desde críos a abuelos, pasando por adolescentes, jóvenes, padres, tíos, mediana edad…

Si has estado en varias, seguro que a la tercera o la cuarta vez que vas te apercibes de este mecanismo engrasadísimo donde todo parece repetirse siempre: los preparativos, las ancianas bailando con sus nietos, los pasodobles con los maridos aún quietos, la llegada de los adolescentes cuando vienen determinados ritmos más tropicales, el desfase posterior… en una verbena casi no tienes que mirar el reloj, solo escuchando la música ya puedes decir qué hora es. Y esto era muy sugerente para muchas cosas que quería hacer yo, que tenían que ver con una reflexión sobre el tiempo, con narrar una noche de verbena actual pero que en ella reverberara esta misma noche en muchas décadas atrás… me daba mucho juego este ritual, este teatrillo de repetición. Que puedan ir cambiando los protagonistas pero que todas las noches sean la misma noche. Todas las verbenas son la misma verbena. Lo tuve muy claro, desde el principio. También hay algo que me irrita, y que me ha motivado, que es esta segmentación brutal de todo: una lógica de mercado para cualquier cosa. Estamos segregados porque al mercado le gusta que estemos segregados. Por burbujas muy impermeables de generación, de gustos, de ideologías… se ve en las redes sociales, en los mercados, en los bares y en todo. Parece que no hay margen para un diálogo entre generaciones, o para abordar las cosas desde otra perspectiva.

Y como realmente me apetecía reventar esto, la verbena llega muy pronto, porque tampoco se me ocurría que ocurriera en ningún otro sitio. Desde luego, no pasa en un bar de una ciudad, ni siquiera en el fútbol, donde tu capacidad adquisitiva determina que estés en una parte de la grada o en otra. La verbena apareció al rescate muy rápidamente, como un lugar que es casi como un carnaval antiguo, donde se mezclaban las clases sociales. Lo cuenta muy bien la letra de Serrat de “Per Sant Joan” (1968), como el lugar donde se juntan todo tipo de personas durante unas horas, y ahí se muestra un vínculo entre ellas que puede ser sanguíneo o sentimental, porque en el libro, al ser un valle, un lugar en el que te quedas o al que vuelves una vez al año, podía poner a toda esta gente junta, darle unas horas, subir el volumen de la música y ver cómo reaccionaban entre ellos, cómo dialogaban más allá del enfoque generacional o de edad, cómo había la posibilidad para el encuentro, para el abrazo, pero también para el conflicto y la pelea, y de esa primera intuición inicial, todo vino ya muy ligado.

Eso de la fragmentación por edades, consumos e ideologías, tan monitorizados como estamos a través de internet, es una segunda lectura de la novela, desde luego, que trata de sortearla.

Es una realidad algorítmica, prácticamente. Y si te das cuenta, la literatura se ha contagiado de eso. La música también. Este rollo de que “esta novela es para esta generación, con tal nombre, entre los 23 y los 26 años, para chicas o chicos con el pelo verde que viven en ciudades de menos de 30.000 habitantes”… es todo así, y a mí me gusta pensar que hay la posibilidad de generar obras anchas que arrastren la diversidad de la vida, que puedan gustarle a todo tipo de personas.

Quizá también por eso, esta vez el sujeto narrador es la música, directamente, y no una persona protagonista, aunque no dejas de reservarte un hueco para tu propio alter ego, que es Miguel, un escritor de alrededor de cuarenta años, que asiste a la verbena y toma nota de todo, un poco como los cameos de los directores de películas que aparecen en ellas.

Como Hitchcock con el violonchelo, subiéndose al tren (risas). A ver, siempre lo he hecho. Siempre aparezco, no sé si es por coquetería o qué, pero en Simón (2020) ya aparecía en una firma de libros por Sant Jordi, y siempre hay algún comentario que hace referencia a quien está escribiendo, al autor de fuera del libro. En este caso va más allá del guiño, creo que lo llevo un poco más allá porque quería que todos los personajes tuvieran edades distintas, desde el que tiene más de cien, que puede morir hoy, hasta el feto que puede nacer también hoy, pero la franja de mi edad quedaba vacante y me presenté yo al casting, como si fuera un director, como dices tú, para economizar recursos. Pero ese Miguel sí que ofrece algo que me interesaba: dar claves de lectura para confesarle al lector, de una forma muy directa, por qué estoy escribiendo esta novela, y por qué está leyendo esta novela, y no un Rayos 2 o un Simón 2.

Quería pegarme mucho al lector y contarle por qué esta novela y no otra, porque siempre hay razones técnicas o más teóricas, pero siempre son sentimentales, en el fondo. Y lo hago sin contar mucho de mí, solo a través de las conversaciones con mis hijos pequeños, que es este momento en el que estás descubriendo todo por segunda vez. Hay una especie de ambición de dejar testimonio. Me planto en el medio, genero esta distancia de llamarlo Miguel, y no Miqui, aunque es un poco tonta porque es muy reconocible, e intentar que este personaje haga como de espejo que está en el medio de los anteriores y de los posteriores. De las edades que ya he vivido y de las que vienen. De estar en mitad de la vida. Mirar a la derecha y ver a un anciano de ochenta años y mirar a la izquierda y ver a un bebé de ocho meses. Y decir honestamente “vale, sí, esta es una novela de un tío que tiene esta edad, está sintiendo esto en este momento, te voy a contar por qué la he escrito, entiendo que estés un poco desorientado y te voy a animar a leerla con una serie de claves de lectura”. Por eso está ahí Miguel.

Supongo que te habría sido muy difícil escribir este libro hace ocho o diez años.

Me hubiera reído de mí por intentarlo. Me hubiera choteado de mí mismo (risas). Yo no hago novelas autobiográficas, pero intento ser honesto con mi forma de ver el mundo en cada momento. Si no lo haces, corres el riesgo de convertirte en una banda de tributo de ti mismo, como si intentaras replicar la emoción adolescente o post adolescente, con cuarenta y algo. Ahora se reeditan mis dos primeras novelas, y las he vuelto a leer, y claro que son más torpes o más ingenuas, pero tienen una frescura que yo no tengo ahora. Por el camino te dejas frescura, te dejas la emoción de la primera vez, te dejas una serie de cosas y a cambio ganas un cierto aplomo, o la capacidad para arriesgar y hacer otras cosas. Yo no puedo escribir esta novela medio vestido de mod, como cuando tenía 27 y escribí la primera (risas). No sería honesto y creo que no es buen remedio porque no tienes ese frescor que tenías, lo sacrificas por lo que realmente tienes ahora, que es la posibilidad de hacer algo más amplio, que explique otras experiencias. Hilo musical (2010) no me saldría ahora, porque la escribí en un entorno de precariedad laboral increíble, viviendo en un piso de amigos, que son los que luego aparecieron en Rayos (2016), de estar siempre escribiendo contra el reloj, de estar cada día yendo a conciertos, metido en un frenesí extraño que no tengo ahora. No puedo replicar eso. Te conviertes en el viejo rockero, si lo haces. Que es más ridículo que otra cosa.

Y al fin y al cabo, cada libro es una instantánea de un momento de tu vida, para bien y para mal.

Claro. Es que, además, ¿cuántos libros tienes dentro? No tienes tantos en una vida. Intento escribir cada uno de ellos desde el lugar en el que estoy. Y no impostando que estoy en otro. Eso lo tengo claro. Y sé que puedo tener lectores más jóvenes, más urbanos, que pueden haber flipado con este libro, pero al final tienes que hacer lo que verdaderamente sientes. Ser honesto contigo y con los lectores. Y luego el tiempo dirá.

Bordando la novela de mediana edad. Fotografía: © Cecilia Duarte

Una cosa que tiene la música popular, y posiblemente ninguna otra manifestación creativa puede presumir de ello, es que incluso aunque odies a muerte una canción, siempre habrá algo, con el tiempo, que te podrá hacer empatizar con ella. Yo, por ejemplo, no soporto “Sacrifice”, de Elton John, pero el día que mi madre no esté aquí la veré con otros ojos, porque a ella le encanta. Y algo parecido les ocurre a algunos de los personajes con las canciones que toca la orquesta.

Totalmente. Los personajes de la novela son muy distintos, y lo que los une es la música popular, estas canciones que no buscan pero que te descubres cantándolas y piensas “¿pero dónde coño la he escuchado?”. Es una especie de esperanto raro, de material común entre todos. Y te lo dice alguien que lleva toda su vida comprando discos, buscando el disco perfecto y con un gusto alejado de lo masivo. La música se disfruta de muchas maneras, y la experiencia colectiva es una de ellas. El título Orquesta (2024) no va del grupo que toca, en realidad. La orquesta es la gente que está bailando con la orquesta. Como en la película Caro Diario (1993), de Nanni Moretti, cuando llega a la verbena, en la que están haciendo una versión de Juan Luis Guerra y una pareja empieza a darle la turra diciéndole “mirar bailar está muy bien, pero imagínate bailar”, y ve a la gente disfrutar de esa canción. Para mí era eso. ¿Cómo puedes ponerte en modo crítico musical cuando estás ahí en medio y ves las emociones que libera esa música, que quizá uno por uno no liberaría nada, pero como experiencia colectiva sí lo hace? Y que es un tipo de unión, aunque sea débil. Pero tarareable y bailable, lo cual es bonito. Esto también tiene que ver con la edad. Hilo musical (2010), mi primera novela, era todo lo contrario: en toda ella hay una reflexión sobre la diferencia entre oír de fondo lo que todo el mundo escucha o, por el contrario, escuchar lo que tú buscas. La diferencia entre sobrevivir y vivir de verdad. Es completamente diferente respecto al discurso que late en Orquesta (2024). Pero tiene que ver con la necesidad de buscar un nosotros conflictivo pero real. Con mirar a quien baila abajo, más que al músico. Y creo que eso es bonito, más allá de la calidad de las canciones. La experiencia colectiva de cantar una canción, cosa que no se hace tanto a día de hoy. O de bailarla. Y que lo haga gente de todas las edades. Eso me parece lo suficientemente potente como para no ponerme el disfraz de crítico y empezar a decir cuál es mejor o peor.

Dicho esto, hay una trampa, evidentemente, porque uso un par de personajes para introducir las que verdaderamente son mis canciones, y por eso se menciona “Autumn Sweater” de Yo La Tengo o “That Summer Feeling” de Jonathan Richman, que además es una canción crucial en la novela: para mí está resumida en esa canción. Y luego hay otras de la orquesta que a mí me gustan. Cuando suena Kiko Veneno, o Rosalía, o incluso algunas más tropicales, como “La ventanita del amor” de la Orquesta Solera, que he aprendido a querer desde mi modesta aproximación. Están los dos juegos: cuando quiero hablar de la música que más me ha emocionado siempre y cuando quiero hablar de esta especie de comunión a través de la música popular. Cuando ves a una abuela de ochenta años bailando, o cuando ves a un niño dando botes, o cuando ves a un adolescente, ¿quién eres tú para decir si esa música es mejor o peor? Un bolero o un pasodoble me permitían introducir cosas de la posguerra en el relato, por ejemplo. Igual que otras canciones me servían para hablar de la transición o de los noventa. Y el hecho de que sea un repertorio muy reconocible y de tantas épocas distintas, a mí me iba muy bien para contar eso. Las orquestas que tocan muy bien, por cierto, a mí no me gustan demasiado. Su sonido lo aplana todo. Me atraen otras cosas. No es algo estrictamente musical.

Una de las cosas más complicadas del libro supongo que habrá sido plasmar por escrito el registro coloquial de cada personaje por su rango de edad. No habla igual un niño que un adolescente que un padre o que un abuelo.

Esa es de las cosas que siempre te preocupan cuando eliges muchos puntos de vista. Yo siempre he intentado que suenen bien los diálogos, ser un escritor con oído, por muchos autores que me gustan, que lo son. Tú lees las novelas de Dickens y suena tan bien el político como el que está debajo del puente del Támesis. Y siempre he pensado que una forma de definir a un personaje es a través de su habla. Quizá la forma más concreta de hacerlo. Nos definimos por nuestra forma de expresarnos. Siempre he intentado trabajarlo, a veces de una forma fraudulenta, porque durante un tiempo ponía una grabadora cuando hablaba con alguien, con un desconocido cualquiera. Ponía el móvil a grabar, como una especie de Villarejo pop, o algo así. Ahora ya no lo hago (risas). Me interesaba atrapar cómo hablaban. El caso de este libro era muy arriesgado porque hay gente de todas las edades, y me daba miedo porque a los que son de tu edad o mayores que tú, los has oído, pero no tanto a los más jóvenes, con quienes puedes incurrir en la imagen del narrador que intenta hacerse el enrollado e intenta captar un argot juvenil que le queda lejos. He intentado hacerlo con mesura e ir a cosas que todas las personas que conozco, dicen. Incluso los estilos musicales que aparecen en la novela, son distintos estilos de habla. Van evolucionando hasta ahora.

El final del libro está muy bien cerrado, como si se cerrara un círculo.

Dudé, porque tiene un punto solemne, y solo lo quería hacer si es creíble. Una imagen como de traca final. Pero tenía que rebajarlo de alguna manera. No podía ser que ardiera todo. Tenía que acabar de una forma más ridícula, más humana y más tragicómica. Un final un poco Billy Wilder, muy slapstick. Que le quitara hierro a la solemnidad. Lo más fácil, y lo que tiene muy buena prensa, es acabar de forma tremendista las novelas y las películas. Que mueran todos. Pero la realidad seguramente no es así. Seguramente es mucho más ridícula. Morirá quien tenga que morir y nacerá quien tenga que nacer, pero de una forma más fantasiosa y tragicómica.

Este es un libro tan de darlo todo, tan de vaciarte por dentro, que yo no sabría qué escribir luego.

Sí, y más que por buena o mala, es así porque he volcado ahí muchas cosas, y sí que tiene algo de eso, de volcar todas las edades posibles, pero lo mismo me sucedía con Simón (2020), que la gente me preguntaba “¿qué vas a escribir ahora?”. Pues busqué la maniobra de evasión y salió esto. Ya voy tramando qué es lo siguiente, lo tengo bastante claro, y lo que único que me falta por ver es la forma. Para poder sorprenderme y disfrutar escribiendo.

Fotos: Cecilia Duarte.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!