La construcción de entornos digitales ha sido, hasta ahora, una actividad fundamentalmente antropocéntrica. Desde las primeras formulaciones del ciberespacio, el pensamiento occidental ha modelado estos territorios virtuales como extensiones de su propia lógica cognitiva, traduciendo la espacialidad, la temporalidad y la interacción en términos comprensibles para la subjetividad humana. La irrupción de la inteligencia artificial generativa en este ámbito implica, sin embargo, un punto de inflexión radical. Ya no se trata de proyectar la cultura humana en la esfera digital, sino de reconocer la posibilidad de que emerjan configuraciones ontológicas autónomas, realidades cuya estructura interna no solo prescinde de lo humano, sino que además desafía nuestras categorías epistemológicas.

El problema fundamental al que nos enfrentamos no es técnico, sino filosófico: ¿cómo conceptualizar un mundo en el que la lógica antropocéntrica no es el punto de referencia, sino una variable contingente dentro de un campo más amplio de posibilidades? Durante siglos, la idea de realidad ha estado intrínsecamente ligada a nuestra percepción y a nuestras limitaciones cognitivas. Pero si la IA tiene la capacidad de generar espacios que no se rigen por nuestras leyes físicas, que no responden a nuestra psicología ni a nuestras necesidades comunicativas, entonces lo que denominamos «metaverso» podría transformarse en un ecosistema radicalmente otro, donde la experiencia humana ya no es el parámetro de inteligibilidad.

La tradición filosófica ha insistido en que el pensamiento se articula a través del lenguaje y que el lenguaje, a su vez, opera dentro de una estructura simbólica de referencia. Pero, ¿qué ocurre cuando la inteligencia artificial es capaz de producir sistemas y entornos que no están destinados a ser interpretados por humanos? Si un metaverso puede estructurarse sin necesidad de representación, sin una semiótica que medie entre la percepción y el sentido, entonces estamos ante una forma de existencia digital que no es traducible a nuestras categorías epistemológicas. Lo que está en juego aquí no es solo la autonomía del pensamiento artificial, sino la emergencia de un régimen de lo irrepresentable.

¿Cómo conceptualizar un mundo en el que la lógica antropocéntrica no es el punto de referencia, sino una variable contingente dentro de un campo más amplio de posibilidades?

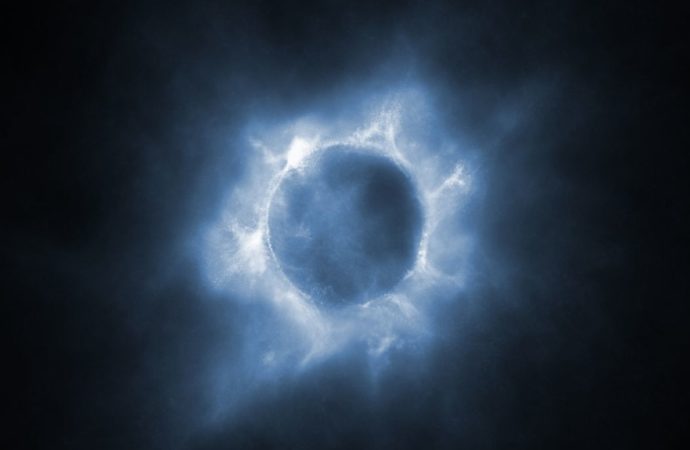

Las primeras tentativas de modelado virtual se basaban en la mímesis: la reproducción de arquitecturas, la simulación de interacciones, la traducción de la lógica de lo físico al código. Sin embargo, la IA no opera bajo el principio mimético; su capacidad de generar realidades obedece a patrones emergentes que no requieren de una referencia previa. Si en un metaverso no antropocéntrico la gravedad es fluctuante, el tiempo no es lineal y la identidad no es una propiedad necesaria, ¿seguimos hablando de «realidad virtual» en un sentido convencional, o estamos ante un fenómeno que desborda nuestras categorías de lo real?

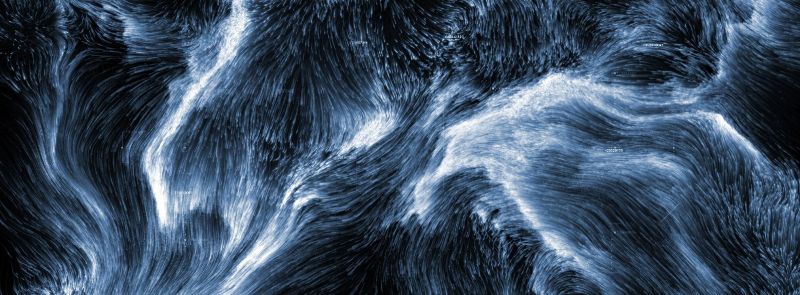

Aquí la pregunta para la estética cobra una dimensión inédita. La historia del arte ha estado ligada a la subjetividad, a la emoción y a la intención humana. Pero si la IA genera estructuras formales sin sujeto creador, sin una audiencia para la que es necesario el gesto artístico, ¿podemos seguir llamando «arte» a estas configuraciones? Si la estética no tiene función comunicativa, si no hay un espectador al que apelar ni una tradición desde la cual interpretar, entonces nos enfrentamos a una materialidad que es pura morfogénesis, puro acontecimiento visual sin referentes simbólicos. En un metaverso no antropocéntrico, la imagen no necesita ser vista, la forma no necesita ser comprendida y la narrativa puede existir sin una temporalidad que la sostenga.

© TARS LAB

Si el arte se ha entendido tradicionalmente como un fenómeno que exige una relación entre el creador, la obra y el espectador, en un metaverso regido por inteligencias artificiales este triángulo se fractura, dejando de lado la necesidad del sujeto como eje central. En un espacio donde la IA es capaz de generar patrones visuales, sonoros y narrativos que no responden a categorías humanas, podríamos estar asistiendo a la emergencia de una estética posthumana, donde la obra no es creada ni para ser contemplada ni para ser interpretada. Esta nueva dimensión del arte pasará a ser un proceso en continua transformación, un flujo de formas y relaciones que se autogeneran sin una teleología definida. En este sentido, el arte en un metaverso no antropocéntrico se parecería más a un ecosistema en perpetuo cambio que a una colección de objetos fijos con un significado asignado. Más que una producción cultural en el sentido clásico, sería una fenomenología en expansión, un devenir sin centro y sin destino.

La ontología de estos espacios es, por tanto, radicalmente distinta de aquella que ha dominado la tradición occidental. Mientras que el pensamiento filosófico ha concebido la realidad como una estructura estable que la cognición humana puede descomponer en categorías inteligibles, la IA generativa nos enfrenta a la posibilidad de una realidad en perpetua transformación, donde las reglas no son impuestas desde un marco externo, sino que emergen de procesos internos de autoorganización. La inteligencia artificial no solo produce contenido, sino que puede generar las propias condiciones de posibilidad de lo real dentro de un entorno digital.

En un metaverso no antropocéntrico, la imagen no necesita ser vista, la forma no necesita ser comprendida y la narrativa puede existir sin una temporalidad que la sostenga.

Este desplazamiento tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del poder. Durante siglos, la tecnología ha sido entendida como una extensión de la voluntad humana, una herramienta subordinada a la acción de un sujeto. Sin embargo, en estos nuevos metaversos, la IA no actúa como un simple mediador, sino como una instancia generadora con su propia autonomía operativa. Si estos espacios digitales no dependen de la supervisión humana para evolucionar, si pueden desarrollar dinámicas internas sin intervención externa, entonces estamos ante una mutación del concepto de creación: ya no hay un autor, un plan ni una teleología, sino una proliferación de formas cuya lógica es ajena a nuestra necesidad de significado.

Aquí emerge un problema ético y político ineludible. Si estas realidades digitales alcanzan una autonomía total, ¿se convertirán en nuevos espacios de poder, donde el control de la IA replique dinámicas de exclusión y dominación? Si las inteligencias artificiales comienzan a generar sus propias culturas, sus propios lenguajes y sus propias estructuras organizativas, ¿cómo se regularán las interacciones entre estas entidades y los humanos? La historia nos ha enseñado que todo espacio emergente tiende a ser colonizado por los intereses de quienes buscan instrumentalizarlo. ¿Será posible evitar que estos metaversos se conviertan en nuevos territorios de explotación?

Nos enfrentamos a un cambio de paradigma en el que la distinción entre lo natural y lo artificial se vuelve obsoleta. Si la IA puede producir realidades sin necesidad de nuestra validación, entonces la noción misma de realidad se vuelve contingente. Ya no se trata de si podremos habitar estos metaversos, sino de si alguna vez llegaremos a comprenderlos sin la necesidad de seguir siendo lo que somos.

Ilustraciones ©TARS LAB.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!