De entre los personajes que pueblan el imaginario británico, puede que Arturo de Camelot sea el más popular. Su fama radica, entre otras cosas, en la aureola de misterio que envuelve su figura. La línea que separa la leyenda de la historia ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones, la más aceptada le identifica como un caudillo britano-romano, quien tras derrotar a los sajones, reinaría Britania legitimado por Roma. Se ha establecido, además, que su cadáver yace en la Abadía de Glastonbury, en Somerset, un lugar cargado de misterio y leyenda, que evoca una atmósfera de fantasía.

Son muchas las fuentes que narran las gestas caballerescas de este monarca medieval, pero fue Godofredo de Monmouth quien sentó los pilares que sustentan la leyenda que todos conocemos. En su crónica Historia Regum Britanniae introduce los personajes del mago Merlín, principal hombre de confianza de Arturo, la maga Morgana, su enemigo e incestuoso hijo Mordred o la existencia de la espada Excalibur. Esta obra pseudohistórica de tintes legendarios atribuye a Bruto de Troya, descendiente de Eneas y, por lo tanto, pariente de Rómulo y Remo, la fundación de Britania.

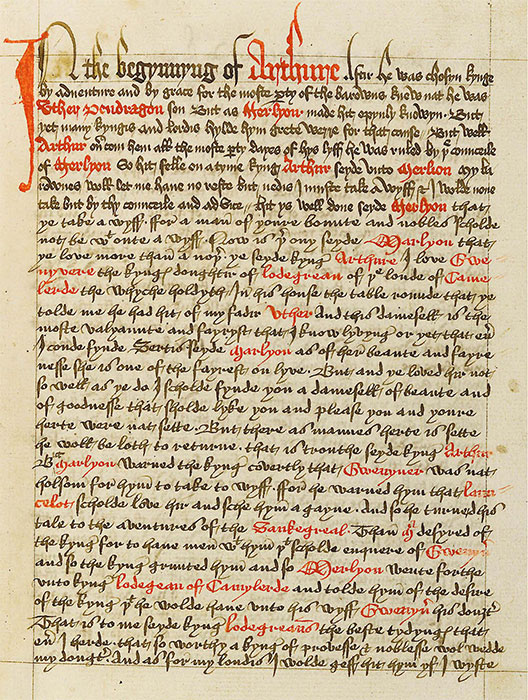

No obstante, sería sir Thomas Malory con su obra Le Morte d’Arthur, quien creó la más influyente obra artúrica de la historia de la literatura. Su libro inspiraría a John Steinbeck en Los hechos del rey Arturo, así como a un sinfín de adaptaciones cinematográficas.

Toda esta colección de obras literarias y leyendas convirtieron a Arturo en un icono, en un referente. Sus virtudes y hazañas le convirtieron en el paradigma del rey valiente, justo y compasivo al mismo tiempo. Jamás hubo un monarca que sucediera al último Pendragon que pudiera igualarse a él en valentía, justicia y piedad. Todo ello provocaría que su figura alcanzara una dimensión de tintes mesiánico-proféticos. La cultura política y popular británica medieval profetizó el retorno de Arturo en un momento de necesidad nacional, encarnado en un monarca que devolvería a Inglaterra su gloria antaño perdida.

A finales del siglo XV, tras una guerra civil, los Tudor tomarían el trono de Inglaterra. Siendo su ascenso fruto de la usurpación, necesitaron de recursos que respaldaran su ascenso, de ahí que aprovecharan la figura de Arturo como mecanismo legitimador. Enrique VII crearía así, alrededor de su familia, toda una mitología que les vinculara con el rey Arturo. Pero no solo eso, al tratarse de una familia de origen galés, se identificaron como herederos de los primeros britanos, emparentándose con Bruto, y por ende, con Eneas y los hermanos Rómulo y Remo. Su «parentesco» con estos últimos y con Arturo les dotaría de la legitimidad histórica y el carácter legendario necesarios para asumir el poder.

Todo este legendarium puede percibirse en los retratos de Isabel I, quien tras su conflicto con el Papa y su victoria contra la Armada Invencible empezó a acompañar su figura de atributos imperiales, tales como la columna y el globo terráqueo. Esta tendencia iconográfica imperial no surgiría hasta la publicación de General and Rare Memorials Pertayning to the Perfect Arte of Navigation, de John Dee en 1577, que tomando como referencia la obra de Godofredo de Monmouth, constituye una de las primeras obras que habla de la creación de un imperio inglés. Destacaba la predestinación de Isabel a crearlo, habida cuenta de su descendencia de Bruto de Troya y Arturo.

Esta cultura político-profética influiría en gran manera en la literatura fantástica. Una de los ejemplos más conocidos fue la saga de novela fantástica de C. S. Lewis Las crónicas de Narnia, donde se profetiza la llegada de dos niñas y dos niños para salvar el reino de Narnia del invierno. Pero donde mejor se ve un reflejo del mesianismo artúrico, es en la saga de El señor de los anillos. Los paralelismos entre la historia de Arturo y la historia de J. R. R. Tolkien son muy evidentes. No es casualidad que la última entrega de esta trilogía sea conocida como El retorno del rey.

Esta obra narra, entre otras cosas, la historia de Gondor que, al igual que la Inglaterra pre-Tudor, es un reino sumido en la decadencia, que ha perdido la gloria de la que gozó siglos atrás. Símbolo de este declive es el árbol blanco, emblema de los estandartes de Gondor. Tras el fracaso de Isildur, los valores se perdieron y surgió una generación de soberanos más empeñados en cuestiones superficiales, que en el bienestar de sus súbditos. Así, la gloria de Gondor desapareció, y desde entonces sería gestionada por una extirpe de mariscales mediocres. El árbol se secaría, en consonancia con el deterioro de este territorio, que perdería así su esencia.

Otro tópico artúrico recuperado en la saga de Tolkien es el misticismo de la espada como emblema legitimador. Tanto Aragorn como Arturo empuñan sus respectivas armas, como símbolo de su predestinación a convertirse en soberanos, ambas son mágicas, una es forjada por un mago, mientras que la otra otorga la capacidad de comandar un ejército de fantasmas.

Sin embargo, más allá de la legitimidad que puedan representar o los poderes mágicos que confieren, estas armas encarnan la esperanza. Con estas espadas, ambos héroes no solo reclaman su legítimo puesto en sus reinos, sino que derrotarán a los enemigos de sus súbditos, reclamando el honor de sus países.

https://www.youtube.com/watch?v=BBpDudJ6vIk

Pero no solo eso, la llegada de Aragorn a los campos del Pelennor provocó que creciera un pequeño nuevo árbol blanco, evidenciando el retorno del rey y del Gondor glorioso antiguamente desaparecido. Llegan entonces los tiempos del rey, en el que los hombres, definitivamente, ascienden a la hegemonía de la Tierra Media.

Lo tiempos han cambiado y, sin embargo, el mesianismo aún no se ha aislado de la ecuación política. Ni el racionalismo de la Ilustración ni el materialismo histórico han conseguido extinguir del todo esta concepción profética del poder. El mantra de que la historia se repite es una falacia, se repiten las experiencias más que la historia. Las dictaduras de los años 30 lo demuestran, sus líderes hablaban de recuperar las viejas glorias perdidas, recuperar el esplendor imperial, la grandeza del pasado, fue un recurso universal en estos sistemas.

Escipión el Africano (Carmile Galone, 1937), película de propaganda promovida por Mussolini, que equipara el glorioso imperio romano al fascismo.

Hitler hablaba del espacio vital como elemento legitimador para la invasión nazi del este de Europa. El líder nacionalsocialista reivindicaba la predestinación de Alemania para dominar los territorios orientales, como mecanismo para terminar la tarea iniciada por los reyes germánicos medievales con el Ostsiedlung. Mussolini se apoderaría de los símbolos de los césares, mostrándose como un líder dispuesto a reinstaurar la gloria italiana. De hecho, se valdría de la figura de Escipión, vencedor de los cartagineses, para legitimar su expansión por Libia. Muchos contemporáneos calificaron a la guerra de Libia como la cuarta guerra púnica.

José M. Aznar como Cid Campeador @Luis Magán para el El País Semanal (1987). Santiago Abascal, abanderando la Reconquista con un morrión de los Tercios de Flandes.

La simbología del franquismo incluyó el yugo y las flechas, iconos de reivindicaban la unidad nacional española. Franco y el nacionalsindicalismo justificaron su política totalitaria, como continuadora del proyecto territorial heredado del iniciado por los Reyes Católicos. Y, como si de una constante se tratara, estas experiencias han cobrado vigencia. ¿Quién no ha oído a líderes prometer hacer a su país grande otra vez? ¿No se les ha escuchado identificarse con El Cid, Don Pelayo o los almogávares?

Actualmente el misticismo político está al orden del día y no luce ni túnicas ni armaduras, sino corbata y americana. La superstición y la sacralización enfermiza y acrítica de personajes pasados, nubla la razón y, con ello, entorpece el progreso. Tal vez debamos dejar de depender de aquellos falsos profetas que prometen regresar a tiempos gloriosos. Puede que sea la ocasión ideal para dejar de mezclar política y ocultismo. Tal vez sea el momento idóneo de desoír los cantos de sirenas. Es posible que haya llegado el día de dejar al viejo rey durmiendo bajo las brumas de Avalon.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!