En los últimos años España conoce dos nuevas constantes mediáticas: el feminismo y el trap. Este género musical, que algunos prefieren llamar «música urbana» a secas (para no entrar a distinguir rap de trap, reguetón de dancehall…), se ha hecho un hueco cotidiano en las cabeceras de los principales medios nacionales. Las razones, sin embargo, son a menudo opuestas a las que han dado mayor visibilidad al feminismo, y es tentador concebir ambos como los dos polos magnéticos del actual planeta España.

Estos dos polos se cruzaron el pasado agosto. Pocos españoles atravesaron sus vacaciones sin saber de C. Tangana, un cantante que fue cancelado de las fiestas de Bilbao tras una campaña de 15.000 firmas, por unas letras consideradas misóginas. El debate estuvo servido: ¿progresismo o Inquisición? ¿Silenciar a un artista o negarse a financiar la denigración de la mujer?

En estos tiempos confusos, las cosas toman giros inesperados: incluso a la izquierda de la izquierda se pudieron oír gritos de «censura» contra un ayuntamiento que optó por discernir –aunque tarde y mal– en su programación cultural, en lugar de, digamos, someterla a las leyes del mercado.

Todo esto es agua pasada, pero creo que la respuesta del presunto artista o machista —menos conocido como co-compositor del último disco de Rosalía— sigue mereciendo un comentario:

Hablo mucha mierda en mi música. Yo no hago discursos para educar a nadie. Piensa por tí mismo. Nos vemos el sábado en Bilbao.

— El madrileño (@c_tangana) August 22, 2019

Es una reacción típica en la música urbana: artistas que venden una determinada imagen suntuosa, llameante y seductora, pero que ¡ojo! no nos están invitando a que los imitemos. Inspírese, pero por su cuenta y riesgo.

Las líneas citadas se pueden interpretar de dos modos: como una excusa facilona o como un manifiesto que hace de C. Tangana el último exponente de uno de los grandes ideales de la cultura occidental moderna. Me refiero al ideal del arte por sí mismo, el arte libre de moralinas, que presenta el mundo —o el mundo interior del artista— tal como es, en su belleza o su fealdad, sin juicios de valor, sin cortapisas, sin peros que valgan. C. Tangana encarna confesamente al empresario, al nihilista, al machirulo, porciones de realidad que también tienen su poética. Lo suyo es un arte hasta el final, dispuesto a abandonarse hasta el límite, el cual, en nuestros días, parece rondar por versos como Hago que la puta se empache / hago que se calle y se agache.

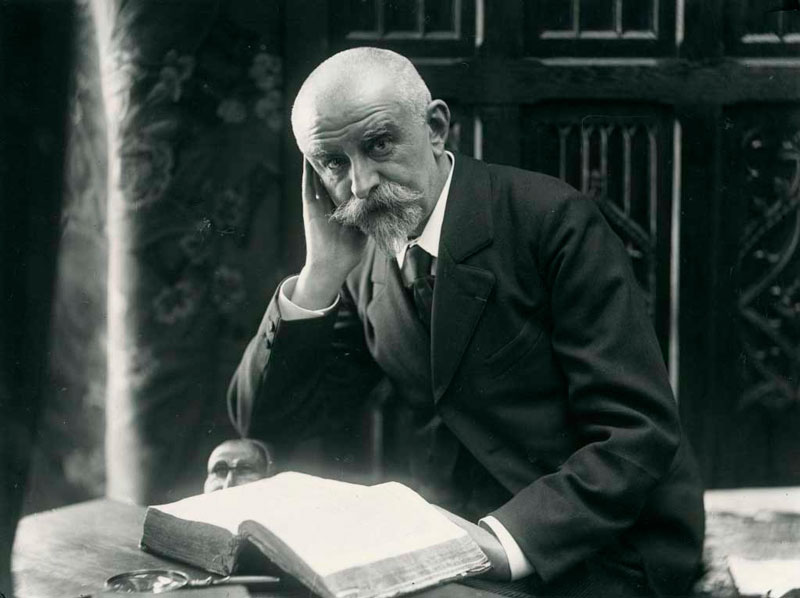

Este ideal del arte emancipado nos llega del siglo XIX, de mano de estetas como Gautier o Baudelaire, y, como casi todo lo que se cocía en aquel siglo, es altamente utópico. Pese a muchos rumores y habladurías, aún no se ha localizado una estética que no contenga en su interior un modelo moral, una pauta para la acción humana. Incluso a nivel morfológico, la estética está preñada de ética: no existe un paisaje, unos versos, un retrato que no sugiera una forma de estar en el mundo. Una regla, una actitud. El artista moderno no es admirado e imitado porque su acto creador tenga algo de divino, como se ha pensado, sino porque su creación tiene algo de profético.

Ya Joris-Karl Huysmans nos presentaba, en A contrapelo (1884), el esteticismo decadente como un modo de vida sofisticado y pautado, ante la falta, quizás, de cualquier otro. El autor de esta novela parcialmente autobiográfica terminaría convirtiéndose al catolicismo: genial presagio de cómo las vanguardias que más anhelaron estetizar la realidad toda, el futurismo o el surrealismo, terminarían elaborando sus propias normas cívicas y códigos de conducta, para al final adoptar los del fascismo y el comunismo, respectivamente.

Cuando una estética se nos presenta sola, aislada, aparentemente depurada, «arte por el arte», «arte para entretener», «arte sin compromisos», no está sino apuntando, insinuando, delatando una determinada ética soterrada. Toda estética, al diseccionarla, nos señala esta-ética: una flecha deíctica que apunta a un modo concreto de existir. A veces, sus mandamientos pueden ser muy rigurosos; a veces, nos exige la propia vida. Jorge Luis Borges, en su juventud, conoció suficientes mártires como para advertirnos contra la puritana doctrina del arte por el arte.

C. Tangana sentencia que él no hace discursos para educar a nadie, como si hubiera discurso que no eduque de un modo u otro, aunque no se comprometa a ello. Él alega que el cuadro son manchas de colores: si ves un sombrero, un gato o un molino es problema tuyo. Ignora que presentar la realidad de una determinada manera (la estética) supone, automáticamente, situarse en ella de una determinada manera (la ética). Los mundos creados por la estética —que, según Kant, sólo se pueden juzgar desde el compartir— nunca están aislados, por lejanos o exóticos que puedan parecer. Los fans de Tolkien, el anime o Star Trek saben mejor que nadie que todo mundo, especialmente los fantásticos, ha de venir con una invitación bajo la solapa.

De hecho, si algo venden los artistas de trap, rap, reguetón y otros géneros urbanos es una actitud. Sus fans no valoran sólo la música, sino el ambiente, la escena, el «rollo» que emanan —o que calculadamente simulan—, y suelen coincidir en que es imposible separar lo uno de lo otro. En este sentido, los traperos son los grandes moralistas de la música contemporánea: aquellos que más énfasis ponen en una forma de vida, frente al guitarrista de jazz con sus arpegios o la banda de power metal con sus álbumes conceptuales. Que en muchos casos esa propuesta vital, esa propuesta ética, sea un machacón alarde de oro, putas y cocaína demuestra que, por mucho que uno falte al examen, sigue sacando un cero.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!