Una de las características de la comunicación política del siglo XXI tiene que ver con la forma en que esta se asume y se presenta como espectáculo. De hecho, desde hace algunos años, el término politainment apunta precisamente a esa suerte de nuevo entertainment en que ha devenido la lucha por comunicar ideas (o, mejor, la lucha por encontrar eslóganes) con las que alcanzar posiciones de privilegio en el bien remunerado ámbito público.

Al margen de las agresivas muestras de simpatía o de las muestras de simpatía agresiva (no una simpatía de centro, sino una extrema simpatía, una variante impúdica de la mala educación al decir de Ferlosio) derramada en los platós televisivos (late nite shows, realities, info shows), antes y después del periodo de campaña electoral, las tertulias televisivas parecen, cada vez más, combates de wrestling, espectáculos degradantes como culminación y recordatorio semanal de las incontables estulticias y las bajezas sin fondo, diaria y convenientemente vociferadas por magazines partidistas consagrados a mantenernos en un adecuado estado de frivolidad.

El alucinante regreso de Berlusconi hace menos de un año, la reciente victoria del cómico Zelenski en las elecciones de Ucrania, famoso por interpretar en El servidor del pueblo a un profesor de historia que llega a la presidencia del país, los continuos aspavientos faciales de Trump en relación con la delirante ocurrencia de plantar un muro en mitad del desierto;, las estrambóticas salidas épicas de la ultra derecha española, los repentinos cambios de etiqueta de partidos institucionales, la sustitución de la comunicación e intercambio de ideas por la propaganda comercial de ficciones del tipo «nosotros», «ellos», «nación», «libertad» o «patria» no suponen, ni de lejos, los peores episodios de espectacularización de la política pues lo peor, lo más dañino, es siempre aquello que avanza hacia nosotros sin llamar demasiado la atención.

La relación entre política y espectáculo no supone, en sentido estricto, ninguna novedad. De acuerdo con el antropólogo Clifford Geertz, todo poder político necesita una poética, un drama, una forma artística de presentar como conmovedora la desigualdad que funda. Más allá de los conocidos episodios de política en el teatro de la que son insignes precedentes los clásicos griegos (de Sófocles a Aristófanes), más allá de las excursiones de Molière, Schiller, Gorki o Valle-Inclán, más allá del propio teatro político, teorizado por Erwin Piscator, o del liderazgo totalitario en los medios de comunicación de masas al siniestro modo de Goebbels, el poder siempre ha requerido una puesta en escena. Sin embargo, cada vez son más las voces que describen la política y la sociedad como política y sociedad «del espectáculo».

Unos, como el politólogo norteamericano Brzezinski, acuñan conceptos afines como el de tittytainment para, con una buena dosis de hipocresía, sugerir la idea de adormecimento de la población en la teta del recetario del modelo de globalización neoliberal; otros, como Chomsky, claman en el desierto contra las estrategias de manipulación. Algunos se rasgan las vestiduras contra la devaluación de la alta cultura.

En esa línea, no hace mucho, el escritor Vargas Llosa debatía con el filósofo Lipovetsky acerca de lo que el primero había llamado (con una falta de escrúpulos afín a la ligereza que mostró años antes al reclamar las absurdas ideas del Popper filósofo político) La civilización del espectáculo. Hace sólo unos días, el filósofo alemán Peter Sloterdijk (autor de la magnífica Crítica de la razón cínica) volvía a referirse a nuestra sociedad como «sociedad del espectáculo», la obra, no de Vargas Llosa, sino de Guy Debord. Pero ¿quién fue Debord y que quiso decir con eso del espectáculo?

Coronación del rey Jorge VI de Inglaterra

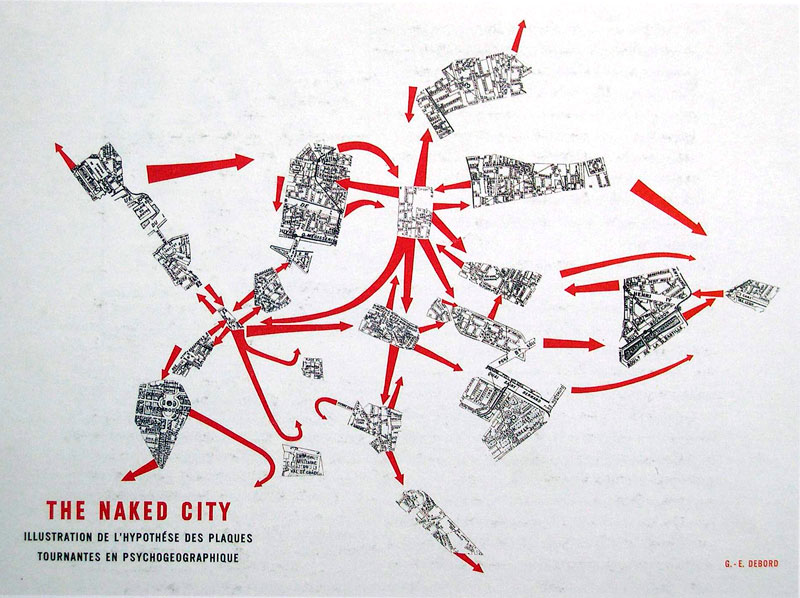

El francés Guy Debord fue uno de esos espíritus inquietos tan propios del París del siglo XX, escritor, filósofo, cineasta, estratega empeñado en perturbar ese orden que, al decir de Greil Marcus, ya había sido el objeto de escándalo del Cabaret Voltaire, del Dadá y antes del anarquismo místico lujurioso y de los heréticos milenaristas de la Europa medieval (y después del punk). En los años 50, Debord fundó la Internacional letrista imposible escisión del movimiento letrista o apasionado equívoco del ávido artista rumano Isidore Isou, movimientos poéticos, todos, vitalistas, subversivos.

¿Sus objetivos? abrirse paso a una vida nueva, explosión incontrolada, subversión de significados a partir de la inflación y relectura de objetos poéticos y momentos urbanos, posibilidad de que cualquiera de nosotros pudiera vagar por la ciudad como a través del espesor de una nube, dormir en catedrales, soñar en los tejados, acabar con los museos, llevar el arte a los bares.

Por si la acaso la deriva no llegaba a puerto alguno, años más tarde, Debord —como si fuera posible todavía religar el potencial político de Rosa Luxemburgo, Anton Pannekoeko Georg Lukács con el arte radical del surrealismo—, fundó la Internacional situacionista, organización de artistas e intelectuales revolucionarios empecinada en acabar con el capitalismo y la sociedad de clases, en tanto que sistema opresivo, entender los efectos del ambiente geográfico en el comportamiento humano y combatir a través de la creación de situaciones, el happening y la psicogeografía, el sistema ideológico contemporáneo de la civilización occidental.

Jovial y cáustico, Debord sería uno de esos humanos cuya inteligencia está esencialmente unida a la creatividad. Por ello, su obra seminal pero fundamental La sociedad del espectáculo (1963), está escrita a pinceladas viscerales, en un estilo críptico, carente de sistematicidad (y, quizás, de profundidad), pero fugazmente iluminado por esa rara lucidez que conservan los poetas entregados a dormitar en la periferia del museo, a la ruptura de las convencionalidades, a compartir licor tras las bambalinas donde los grandes farsantes mueven los hilos del mundo.

A través de una serie de más de doscientas tesis como relámpagos caseros entre la bombilla desnuda y el aforismo, Debord daba con algunas ideas fascinantes a propósito de la sociedad moderna: un estúpido tránsito del ser al tener y del tener al parecer, la conversión de todo aquello que una vez fue vivido directamente en mera representación.

No es posible dejar de simpatizar con el aliento moral, la generosidad potlach, los sub-diagnósticos del momento histórico en el cual la mercancía completa su colonización de la vida social. El espectáculo es la imagen invertida de la sociedad, en la cual las relaciones entre mercancías han suplantado las relaciones entre la gente, en quienes la identificación pasiva con el espectáculo suplanta la actividad genuina. El espectáculo no es una colección de imágenes. El espectáculo es una relación social entre la gente que es mediada por imágenes…

La capacidad del texto de Debord para insuflar fantasía en el espíritu de rebelión popular (al modo de mayo del 68) y en su indeterminado anhelo de libertad se mantiene (para bien y para mal) viva pero dispersa y su influencia psicogeográfica puede rastrearse, renovada o desviada en políticos tan extemporáneos como el francés Olivier Besancenot, en proyectos literarios, artístico o ensayísticos tan distintos como la revista Situaciones, el Colectivo Situacionista, Gabriel Sala (Panfleto contra la estupidez humana), Paco Inclán (Tantas mentiras): detournement o desvío, apunta a la posibilidad artístico-política de tomar algún objeto creado por el capitalismo, o el sistema político hegemónico, y distorsionar su significado original para producir un efecto crítico.

Los aciertos intelectuales de Debord, según lo veo, tienen que ver con la reinterpretación del trabajo (el trabajo desaparecerá antes de que se esfume su sentido), con la ecuanimidad a la hora de describir como espectaculares tanto el modelo soviético como el norteamericano y, sobre todo, con la extensión de la función fetichista desplazada hoy del anterior ámbito de la mercancía material hacia el campo de la mercancía simbólica e incluso del ideario simbólico, esto es, a los medios de comunicación. Precisamente esos medios con los que a propósito del politainment comenzamos esta entrada.

En la parte negativa, siempre he pensado que Debord no supo aprovechar los Comentarios a la sociedad del espectáculo, sino que más bien, estropeó su capacidad de subversión, acaso su lucidez, al no saber apreciar la peligrosa espectacularidad de aquello que calificaba como resistencia desde lo feo-violento (tengo al terrorismo como al más desagradable, como al más afectado, de los deportes de equipo) hasta el vacío artístico que caracteriza gran parte de la producción cultural contemporánea.

Del sintagma «sociedad del espectáculo» se abusa mucho. Es cierto que, como profetizó Debord, la ideología se ha disuelto en su representación mediática, pero creo que podemos coincidir en que lo estrictamente novedoso de la comunicación espectacular de la política en el siglo XXI tiene que ver con un tipo de nueva ingenuidad, que coincide tanto con el mayor desarrollo histórico de la industria de las telecomunicaciones como con la desinformación.

Los hechos alternativos, el énfasis puesto en la estupidez (como advertía Montaigne), el talent show, el infantilismo cultural o la politainment son hijos, según lo veo, de la paradoja anterior. La función, la obra, o el espectáculo es apto para todos los públicos, es decir, es perfectamente afín a esa puerilidad inquietante, esa frivolidad naïve como hipérbole de la ligereza vacua posmoderna de la que hablaron a finales de siglo pasado otros compatriotas de Debord antes también, y eso es aún más inquietante, de la nueva ola de resentimiento contra la cultura expresada por los cientos de millones de emoticonos que ejercen su microdespotismo democrático tanto en las urnas como en la red.

Hermosos: sueños para cambiar el mundo, cuadros de Asger Jorn.

Malditas: expectativas tan elevadas que sabotean los sueños.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!