Una prueba de que los valores no son objetivos es que estos evolucionan conforme se transforma la sociedad. Algunos se hunden en el tiempo, como ocurrió con la autenticidad, aquella convicción propia de los años 90 al decir de críticos culturales como Chuck Klosterman, según la cual venderse estaba mal. Kurt Cobain se sacrificó en el altar de ese valor, al igual que muchos jóvenes del Medio Oeste murieron en las playas de Normandía cincuenta años atrás por una idea poderosa (y no teorizada) sobre la libertad. Los valores existen porque las personas valoran. Es parte de los significados sociales que damos a las acciones.

Durante la Edad Media el sufrimiento físico fue valorizado a imitación de Cristo, como lo fue (salvando las distancias metafísicas) aquella autenticidad traicionada por el capitalismo que condujo al suicidio al cantante de Nirvana. Valores como el esfuerzo (el ponos griego) desaparecerán en un horizonte de liberación del trabajo por parte de las máquinas, la biotecnología y la IA. Hoy, por ejemplo, no resulta posible valorar la capacidad de redacción de trabajos de reflexión por parte de los estudiantes de Universidad ya que todos utilizan ChatGPT. En la universidad, algunos valoramos la capacidad para exponer de forma oral el resultado de una investigación y establecer conexiones inteligentes con conceptos aunque parezca (nos parezca) un parche, una obcecación cobarde y random.

En La cultura del narcisismo, un ensayo escrito por Christopher Lasch en 1979 (antes de los filtros de Instagram), ya se lamenta la descomposición de una extensa serie de valores que tienen que ver con el reconocimiento de la trayectoria y el trabajo bien hecho. La creencia compartida en la integridad y la honradez, unidas a la existencia austera, mejoró el estándar de vida y la posición de los descendientes de los primeros colonos venidos en el Mayflower. Luego el eslogan de Benjamin Franklin, «el tiempo es oro», instrumentalizó el esfuerzo como forma de enriquecerse (ya no como señal de salvación o virtud en sí misma). La laboriosidad pasaba a ser vista como un medio de hacer dinero. La vieja ética cambió: si lo importante era hacer dinero entonces cabía conseguirlo por otros medios. De la extensión de esa forma de estar en el mundo (vivir para enriquecerse) se pasó a un tipo de vida donde lo importante era… ¡la apariencia de riqueza! La rapidez en la obtención de ganancia, los atajos, la caída de los servofrenos éticos paralelo a la pasividad de los pares a la hora de juzgar condujo a una suerte de selva de ganadores sin virtud ni apego a valores como el tontiloco de American Psycho.

La reducción frívola del mérito según el modelo competitivo del individualismo posesivo triunfó al punto de confundir la meritocracia con el uso arrogante del término. ¿De dónde venía toda esa morralla neoliberal?

Aunque la primera aparición del término meritocracy en prensa fue en The Economist en 1958 como reseña de la novela distópica de Michael Young, The Rise of Meritocracy, desde el siglo VII en China había un sistema de oposiciones que valoraba saberes administrativos junto al conocimiento de la poesía de Confucio para seleccionar con criterio entre quienes querían trabajar en el servicio imperial. En Europa, el principio del mérito fue reflejado en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, con aquello de que todos los ciudadanos eran igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin otra distinción que sus virtudes y conocimientos. En el ámbito privado, el principio de meritocracia era tenido como una superación de la adscripción estamental. De ahora en adelante la gente disfrutaría de un estatus económico y ocuparía un lugar en la pirámide social según sus logros, no accidentes de nacimiento. Obviamente, para que esto fuera así debía depurarse el principio de igualdad de oportunidades y evitarse el peso de la red social, el azar del nacimiento y la herencia. Acabar con todo ello conducía a la distopía de Young: una sociedad agonal que removía continuamente los obstáculos para olvidar, al modo de la ficción Severance, quiénes somos en el sentido de qué cartas nos ha dado la vida para comenzar a jugar.

En los años 80, el mérito todavía era una bandera del progreso pues constituía la única forma por la que por la que privilegios de clase cedían a atributos más abiertos: la dedicación, el trabajo duro y el empeño. La alternativa a la meritocracia era el conservadurismo social, la herencia privilegiada e informal de cargos y puestos tanto en ocupaciones privadas (médicos, ingenieros) como en la administración pública, en particular la llamada “nobleza burocrática” ocupada por (hijos de) abogados del estado, notarios o registradores de la propiedad. Parafraseando a Churchill, la meritocracia era el peor sistema de asignación de cargos y promociones si quitábamos todos los demás.

Sin embargo, a principios del siglo XXI, la meritocracia se percibía no como la bandera de la clase media sino como un discurso de la apariencia. El énfasis en el logro individual y la visión competitiva de la existencia en medio de las privatizaciones y la precariedad estructural resultaba irrespirable. La cosa fue a peor cuando el sistema universitarito de Estados Unidos se contaminó por la influencia del dinero tal como recogió en La tiranía del mérito, el filósofo comunitarista Michael Sandel.

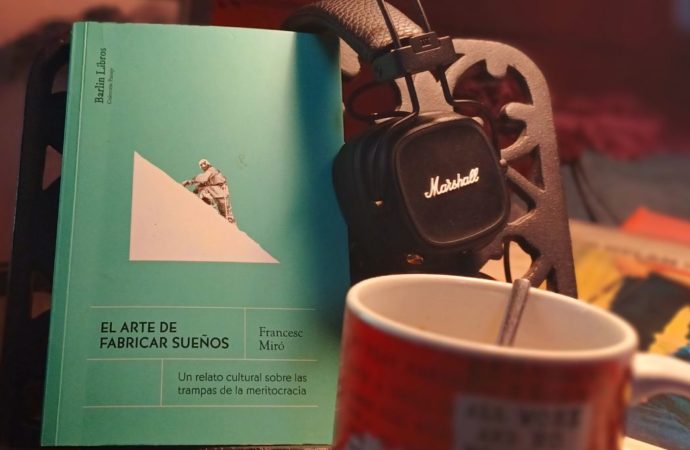

¿Y qué sucede en la segunda década de nuestro siglo? Una respuesta tan interesante sociológicamente como honesta la da El arte de fabricar sueños, de Francesc Miró (Oliva, 1992). Se trata como reza el subtítulo de Un relato cultural sobre las trampas de la meritocracia. Aquí la parte (el arrogante uso discursivo de los privilegiados por la herencia y el capital inicial que se describen a sí mismos como meritorios) ha absorbido el todo: el ideal meritocrático. En la línea de autores como César Rendueles o Belén Gopegui, la meritocracia con su señuelo de la igualdad de oportunidades es observada críticamente solo como una trampa

Y es normal, el ensayo de Miró –publicado por la meritoria Barlin Libros– refleja ese nuevo paradigma, el de la generación milenial que además de conocer tres crisis (la del 11/S, la financiera de 2008, la pandémica de 2020) ha bregado en un horizonte poco o nada estimulante donde se ha normalizado la precariedad laboral, los salarios bajos y su intrascendencia en términos de poder económico frente a las grandes fortunas empresariales o los grandes patrimonios inmobiliarios, la flexibilidad (ese eufemismo de lo anterior), un alto porcentaje de desempleo y un dificilísimo acceso a la vivienda como cuestión estructural.

Esa lenta cancelación del futuro de la que hablara Franco Berardi, ese entusiasmo sin recompensa justa que tan bien diseccionara Remedios Zafra, esa erosión del carácter del sociólogo Sennet (oportunamente citado por Miró) implican un descreimiento ya no solo de la meritocracia en términos de movilidad social real, sino de su propia deseabilidad. Están hartos.

Y se nota.

Rocky: la carrera del éxito.

El arte de fabricar sueños no aspira a refutar con datos estadísticos la movilidad social vertical, ni ofrece una alternativa en un sentido político (aunque convenientemente la renta básica o salario universal se dibuja en su horizonte propositivo). Tampoco (afortunadamente) se adentra en los infernales recovecos teóricos sobre el desert de la filosofía moral. No le hace falta.

Lo que hace con conmovedora honestidad, bondad y mucha gracia Francesc Miró es actualizar una serie de referentes culturales, relatos y secuencias del imaginario de la meritocracia que todavía funcionan como zanahorias para que una generación pique y se pique para seguir adelante. El autor escoge La red social (para muchos una de las mejores películas del siglo XXI) para ilustrar el dilema entre la carrera del éxito material y los sentimientos y más concretamente el sacrificio personal de estos últimos en nombre del triunfo.

En el capítulo «Historia de una trampa», la adaptación cinematográfica del clásico de Umberto Eco, El nombre de la rosa, sirve tanto para ahondar en la disyuntiva sobre la carrera y el disfrute de la vida como para dejar caer con buen criterio los materiales metafísicos que abonan el éxito del capitalismo (el protestantismo en la conocida tesis del sociólogo Max Weber). Francesc Miró recorre como otros autores hicieron anteriormente, los costados oscuros, pesadillesco del sueño americano y prueba de que estamos ante una nueva generación capaz de renovar la reflexión sobre el mérito es que no aparecen los Angry Boys (la crítica de los cineastas del free cinema a la rigidez de clase y las falsas promesas de movilidad en la sociedad británica de posguerra) ni los guiones del (políticamente volátil) David Mamet (del tipo Glengarry Glenn Rose) sino una serie de sitcoms in suburbs, anime, películas de animación de Disney, nuevos relatos del emprendedor y de la épica deportiva en el cine muy bien traídas.

La La Land: el sacrificio emocional en nombre del éxito.

Algunas dudas asoman en el lector, es cierto que ficciones del tipo Rocky o Charlot, campeón de boxeo pueden asentar un imaginario meritocrático ultracompetitivo, ¿pero no es la competitividad un principio esencial en el deporte desde el olimpismo griego? Y en otro orden de cosas, ¿qué alternativa que no sea el nepotismo, la oligocracia, las influencias de contactos, la compra de cargos, el enchufismo puede plantearse a la concurrencia de un concurso-oposición o de una selección libre de discriminaciones en el sector privado?

Disecciones muy sentidas sobre artefactos narrativos, intuiciones de gran acierto –el papel de bisagra del imaginario de la indignación que supuso El club de la lucha (Fincher, 1999) como epílogo del siglo XX– crítica del neo-individualismo en nombre de una idea emocionante de la solidaridad social de proximidad, agradable apuesta por revalorizar y acaso dar algo de sentido a los días y a la vida. Con sus dardos a los nuevos self-made man (esos inconsistentes fantoches) y el material industrial de los sueños, con su naturaleza de crónica de una generación inteligente (como el autor) empeñada en no asumir acríticamente la idea de que vivirán peor que sus padres y sus espectros de Marx; con sus denuncia de la contaminación de esferas –la mercantilización de los espacios de la existencia– su sano descreimiento de la excelencia y la actualización de los relatos de sacrificio emocional (muy bien estudiado el caso de La, La Land), este volumen de la colección de Barlin, con cubierta de Isabel Mora, resulta una jugosa revitalización de la crítica meritocrática (algo caprichosa en la selección de referencias, algo reductiva a veces) que sin embargo logra emocionar, inspirar y que contiene toda una batería de argumentos entre la indignación y la esperanza de cambio sustancial.

Hermosos: libros de la colección El arte de… de la editorial Barlin.

Malditas: altas posibilidades de que ante la visión arrogante de la meritocracia por parte de los pijos del mundo una generación baje los brazos y deje de luchar.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!