Más allá de la emoción que sentí anoche al terminar el quinto capítulo de Fanny y Alexander (1982), la obra maestra de Ingmar Bergman, una cosa que me ocurrió desde la primera escena, cuando Alexander (antes de la fiesta que va a celebrarse en casa) ve moverse la escultura del salón, es que la vinculé a la singularísima Skinamarink, la poco recomendable, pero muy especial para mí, película de movimientos mínimos de Kyle Edward Ball.

Hacía justo un año que murió mi madre, algo que sucedió mientras yo, de espaldas a su cama, iluminado por una luz muy tenue, a una rara hora de la madrugada, terminaba un ensayo sobre las formas de paternidad no biológica de Spinoza, Nietzsche, Poe, Lovecraft y Kant, de Cesare Pavese, Kierkegaard, Karel Čapek y Joseph Roth, con la cabeza apoyada sobre el agrietado escritorio de aquella habitación de hospital.

Creo que desde entonces padezco un ligero retardo, un desfase entre lo que pienso y lo que digo, entre lo que me gustaría haber dicho y lo que he dicho en realidad, pero ese espíritu de la escalera (por decirlo ya con los términos del universo del autor cuya obra voy a reseñar) no me atormenta, puesto que también desde entonces (desde mis vicisitudes en el escritorio agrietado de aquel hospital) bisbeo de forma leve para mí, me digo las cosas a mí mismo y he abierto la mente al universo fantasmal. Dicho de otra forma, no me aflige el hecho de saberme las preguntas de un examen que ya nunca tendrá lugar ni me mortifica el espíritu de la escalera, porque de un tiempo a esta parte, por decirlo al modo de Bergman, he empezado a ver esculturas que se mueven solas en la oscuridad como el pequeño de la familia Ekdahl.

Con esa fe tan poderosa en lo que carece de explicación racional, unas horas antes de presentar el Canon de cámara oscura, la nueva obra de Enrique Vila-Matas publicada en Seix Barral, abrí un libro de aforismos de Elias Canetti por pura bibliomancia y lo que apareció (lo juro por la mujer que desapareció en aquel hospital) fue esto: «De un golpe partió la mesa en dos y se sentó a escribir, duplicado».

Así se lo conté al autor de Dublinesca y me dio la impresión de que no le extrañó.

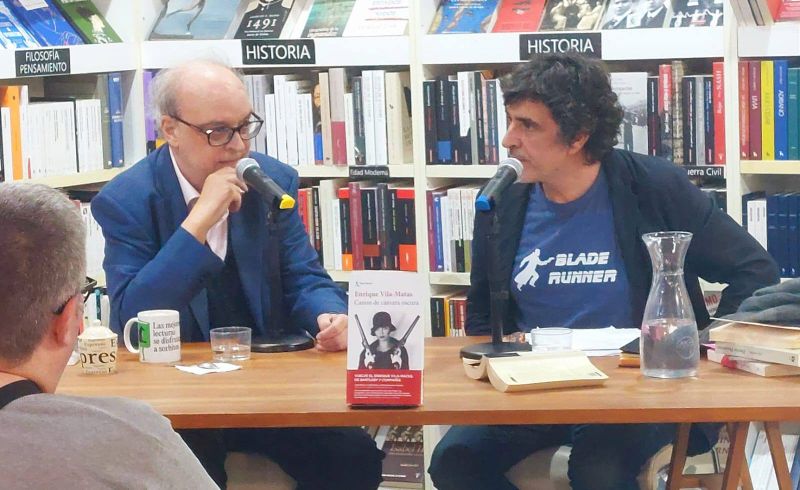

Enrique Vila-Matas y Jesús García Cívico en Librería Ramón Llull.

Como casi todo lo que hace Vila-Matas, Canon de cámara oscura, con su naturaleza de ficción y crítica literaria, orbita sobre la idea de un universo en expansión (sobre una poética de la expansión, según lo veo), de ahí que una de las primeras cosas de las que hablamos aquel día es del significado expansivo (no como sociabilidad sino en un sentido literal) de la idea de auctor, esto es de la expansión que en Zona de resonancia trata Cristian Crusat.

En La mano del teñidor, uno de mis libros de crítica literaria y cultural de cabecera, W. H. Auden dice algo que podría resultar una obviedad pero que me interesa mucho porque tiene que ver con esa idea de auctor. Austen recuerda que la crítica a una obra en plena expansión de un autor debe ponerse en relación con su biografía y yo siempre he intuido que la infancia es una clave en la obra de Vila-Matas.

«En mi infancia, yo no tuve infancia» es una frase de Anton Chéjov que llegué a conocer bien porque me recordaba los versos de aquel Lied vom Kindsein que Peter Handke compuso expresamente para la película de Wim Wenders Cielo sobre Berlín. Creo que fue en Las películas de los otros donde Pasolini (recurriendo a Benedetto Croce) reprochó los tecnicismos y las escisiones entre crítica artística y literaria ya que la única posible distinción se da entre aquellos lenguajes que son poéticos y los que no. Chéjov no aparece en este Canon (si no me equivoco) pero sí lo hace de forma elíptica la poética literaria como una especie del género de la paternidad heterodoxa (o generación no sexual de un nuevo género) en el sentido que decimos que un Denver 7 no ha nacido o que metafóricamente el padre del ensayo es Michel de Montaigne.

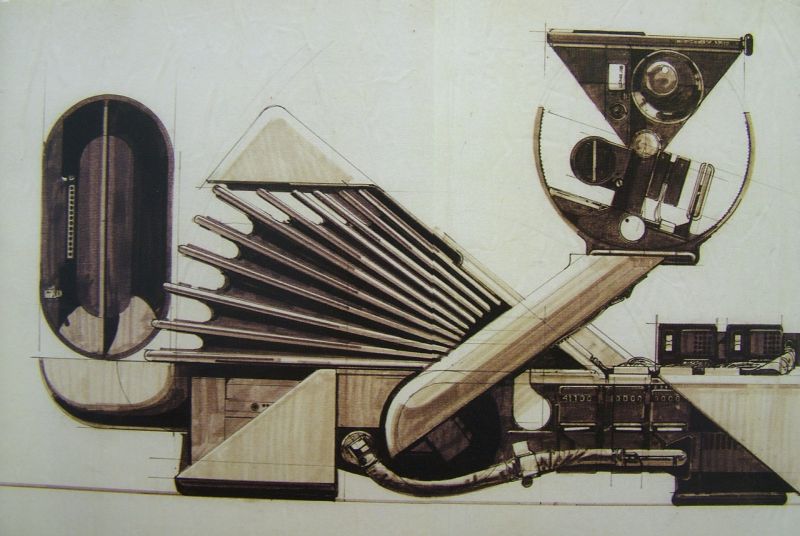

La obra de Vila-Matas es expansiva en muchos sentidos, no solo por los lazos con el mundo de las artes plásticas, la música (Aire de Dylan, Chet Baker piensa en su arte) y el cine, ni por sus movimientos de fondo mínimos (como la escultura del filme de Bergman), ni por las avanzadillas en la hibridación y generación de nuevos géneros (otra forma de paternidad no biológica, como digo) sino en un sentido filosófico y por ello, es natural, según lo veo, que haya dedicado un trabajo a cruzar la célebre composición de Lawrence Sterne (la vida antes del continuamente aplazado nacimiento del Tristram) con la influyente Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Ficcionalmente, pero también estructuralmente, Canon participa tanto de la sinuosa historia de Tristam Shandy como de las vicisitudes metafísicas y existencialistas del blade runner, Rick Deckard.

Voight-Kampff.

Otro crítico cultural (me temo que esta entrada se está convirtiendo en un Canon de crítica oscura), George Steiner, dedicó Gramáticas de la creación a discernir e imbricar las formas de creación (literaria, musical, metafísica…), la invención y la imaginación, incluyendo la creación de seres que al modo de Shakespeare toman cuerpo, regresan como fantasmas más reales que los cuerpos que fenecen y que nos explican a nosotros mismos porque encarnan (body forth) mejor y yo tengo la impresión de que Vidal Escabia (como el fracasista Antonio Altobelli) –los personajes masculinos de este Canon– encarnan algo de nuestro autor más allá de una idea de libertad e intuyo que en esta obrita muy compleja (más de lo que parece) y muy cuidada, que es un poco ensayo, un ejercicio de crítica literaria, un texto de ficción pura, una nouvelle también, asistimos a una encarnación (body forth) de muchos personajes de la obra vilamatiana y no solo de aquel servidor de citas que en Esa bruma insensata alguien llamaba hokusei.

Vidal Escabia, como Chéjov, no tiene infancia, o, como los niños de Handke en Cielo sobre Berlín no son conscientes de haberla tenido. Los Denver-7 como los Nexus-6 de K. Dick tienen recuerdos implantados y todo ello permite imaginar un canon desplazado, un canon intempestivo (sin influencias moralizantes, angustiosas o disgusting a lo Harold Bloom) en el sentido que le dio Giorgo Agamben tras leer al autor de Más allá del bien y del mal: para ser realmente contemporáneo hay que ser ligeramente inactual.

En unos tiempos en que los libros no literarios nos rodean por doquier, los libros seleccionados para resistir en un cuarto poco iluminado constituyen para Vidal Escabia una razón de ser, un pasatiempo (en la acepción hermosa del término) una tarea de agente literario (en un significado mejor del habitual) y se antojan resistentes como esos invitados a una fiesta que permanecen muy callados con rara intención de registrarlo todo.

Fiestas: a lo mejor es por eso que he empezado este entrada complicada con la fiesta de los Ekdahl, porque en La señora Dalloway el ruido de la fiesta acalla intencionadamente un sonido interior de Virginia Woolf o porque ahora mismo está sonando en mi tocadiscos party is over and we are chilling downstairs de VHS Sports o porque en El gran Gatsby hay invitados e invitados a la fiesta literaria o porque Canon de cámara oscura comienza con una fiesta tal como empieza con una fiesta Eyes Wide Shut de Kubrick a partir de una idea freudiana de la Traumnovelle de Arthur Schnitzler amigo de otro vienés: Hugo von Hoffmansthal del que al acabar esta reseña diré algo más.

Sea lo que fuere, suscribo que los agentes literarios en un sentido distinto al habitual (¿tentativamente «agente secreto literario»?) y en su vertiente escéptica deben experimentar una gran desazón cuando, al tratar de dar cuenta de su relación con la literatura, viven en continua contradicción de dejarlo para siempre. Y eso también está en este Canon donde se sospecha de todo, pero principalmente, se desconfía de uno mismo en virtud de la contradicción constitutiva de cada cual. ¿Es posible sostener, pues, que los escritores (citócratas) escépticos replicados desconfían doblemente como escépticos, de su propia persona, pero, como escritores, de los rituales y estereotipos que rodean a la escritura? ¿Y qué es lo que convierte al escritor en un escrutador salvaje de sí mismo y, finalmente, en un tipo humano desconfiado que duda de todo, hasta de su propia identidad?

Yo confío en una convicción filosófica. Detesto por igual la tortura y la pompa. Y suscribo aquello de que aprender es desaprender lo aprendido. Ignoro todavía, sin embargo, si escribir consiste en desescribir lo escrito. En reescribir lo escrito. En borrar todo lo escrito. En no escribir jamás en el escritorio agrietado de una habitación de hospital. Cambiemos el término escribir por el de vivir. Hablo de reconocerse en la contradicción lógica que lo rige todo, claro, pero debemos terminar.

Libros encendidos en la cámara más umbría, invitaciones a la fiesta de la literatura, apagones y paralajes, dominio de lo diverso, esfuerzo por la brevedad, momentos de escritura para sí, ojos, metamorfosis, tratado sobre la oscuridad, párrafos encendidos en un test Voight-Kampff y guiños a Maurice Blanchot, vida también encendida, amigos, artistas amigas (Chus Martínez), gentilidades y androides distanciados, reconocimientos, desvelos, mitologías, músicas reveladoras, lentos regresos a casa, microtextos, citas radicales situadas en esa instancia categorial de lo poético reclamada por Yves Bonnefoy, conspiraciones Shandy, estupendos personajes secundarios (Violet, la museógrafa), viajes alrededor de un escritorio, desvíos, cunas y digresiones, desplazamientos curvos por la habitación interior y solo el amor y la literatura y los fantasmas, claro, dando sentido a la vida, por ello, entre el Ulises invertido (otro guiño a las preocupaciones de Joyce) y la espera à la Beckett, entre el personaje de la hija que nunca llega, la habitación intacta de la infancia y el escritorio partido de la niñez, Vila-Matas regala una obra nueva –muy divertida, muy bien pensada, muy bien escrita– que ya no es un ensayo y que se acerca mucho a la evolución de los critical commonplace books, al modo del hermoso título de Wallace Stevens Sur Plusieurs Beaux Sujects o del libro de los amigos de von Hoffmansthal.

Hermosos: textos de Alfred North Whitehead, Ryoko Sekiguchi, David Markson, Alberto Savinio, Harold Duché, Sergio Chejfec, Valeria Luiselli, Pablo Martín Sánchez, Camila Cañeque…

Malditas: matanzas y detenciones de migrantes de un mundo irreal.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!