Dicen que Denis Villeneuve rodó un comienzo alternativo para Sicario (2015) de manera que lo primero que vería el espectador sería una tortura: la llevaría a cabo del personaje interpretado por Benicio del Toro y, de acuerdo con los estilemas más reconocibles del autor quebequés, se trataría de una manifestación cruda e incómoda de la violencia ejecutada por alguien que luego se relaciona extrañamente con el mundo y con las cosas.

Y no resulta difícil pensar en ese inicio descartado, porque la tortura siempre fue una constante del cine de Villeneuve, en Incendies, la adaptación de la tragedia de Wajdi Mouawad, el hijo tortura y viola a su madre. ¿Se convierte luego en hermano de los gemelos Jeanne y Simon Marwan? ¿Se convierte en padre de los hijos de la mujer que canta? En Incendies la tortura devasta. Y en Prisioneros, (Denis Villeneuve, 2013) la tortura más viscosa –aquella de la que, al parecer, es capaz un hombre en nombre de la vida de su hija– hace que el espectador no solo se revuelva en su silla sino que se revuelvan muchas convicciones o mejor, ideas previas relativas a la tortura.

Prisioneros (Denis Villeneuve, 2013).

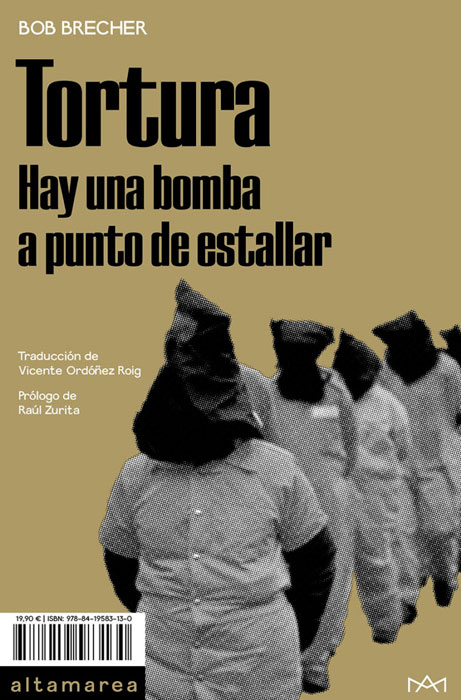

Y a desmontar la retórica de la tortura está dedicado el ensayo de Bob Brecher, Tortura. Hay una bomba a punto de estallar (Altamarea, 2022), un texto que ha despertado en mí, precisamente la semana de la muerte del colombiano Fernando Botero (uno de los artistas contemporáneos más sensibles al horror de la tortura), emociones raras mucho tiempo después de que me salieran las primeras canas justamente por investigar en La tortura: aspectos sociales y ético-culturales la sádica pericia del ser humano en desollar vivo, mutilar, electrocutar o simplemente lastimar con sadismo el cuerpo y el espíritu de su semejante.

Hay algo profundamente indecente ya solo en el hecho de entrar a debatir acerca de la tortura porque la prohibición de la tortura es y debe seguir siendo absoluta. La prohibición de la tortura desde los célebres textos del ilustrado italiano Cesare Beccaria a las declaraciones de derechos humanos son un hito cultural (entendida la cultura en una hermosa acepción ligada no a los toros o la cocina sino a la idea moderna de progreso normativo). La tortura lleva a desear la propia muerte, la tortura es lo peor que puede hacer un ser humano a otro y no es admisible ni jurídica ni moralmente bajo ningún supuesto.

Pero como de tanto en tanto cobra aliento el tema y regresa el hedor de los que defienden la tortura en ciertos casos (como el del padre que tortura al joven que ha secuestrado a su hija en Prisioneros, el film de Villeneuve), el eje del ensayo de Brecher, filósofo y profesor en Brighton, gira alrededor de la refutación de los argumentos más conocidos: los del siniestro catedrático de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, quien avaló tras los atentados del 11S una suerte «trato especial» regulado en nombre de la seguridad y los supuestos deberes de las fuerzas encargadas de mantenerla. Tanto Dershowitz como sus renovados seguidores se empeñan en introducir el debate sobre la tortura o en avalar activa o pasivamente con su silencio las prácticas de gobiernos poderosos que recurren a ella. El argumento principal que utilizan es que hay casos en los que esta es necesaria para salvar vidas y habitualmente recurren una proyección mental (una suerte de relato): imagine que se detiene a un terrorista que ha colocado, o sabe dónde se ha colocado, una bomba a punto de estallar. ¿No lo torturaría para evitar un mal mayor?

Crouching in Terror (Susan Crile). En las obras de Susan Crile, inspiradas en las fotos tomadas en la cárcel de Abu Ghraib, duras y graves, la blancura del yeso representa la fragilidad de las víctimas.

Tortura. Hay una bomba a punto de estallar, a pesar de no contener argumentos de fondo estrictamente novedosos (para aquellos que leímos la obra de autores como Tomás y Valiente o Massimo La Torre, por ejemplo) sí tiene el mérito de situar perfectamente la cuestión de la ficción en el centro de la problemática sobre la tortura: la invención narrativa del supuesto de la bomba de relojería opera como «marco» (frame en los términos de George Lakoff, añadimos nosotros) capaz de hacer plausible, deseable o incluso debido el recurso a la tortura. Lo hace además con ciertos descubrimientos relacionados con la periferia de lo falaz: cuando cala la idea de que torturar a un ser humano para extraerle (el término tiene ecos de David Cronenberg) información sobre una bomba a punto de estallar y alguien dice Yo le torturaría, ¿lo torturaría él mismo? ¿sabría cómo hacerlo? Y, si no supiera cómo romper la resistencia física de su semejante, ¿dónde podría aprender? ¿quién enseñaría el «arte de torturar»? ¿con quién practicaría? ¿incluiría el gobierno asignaturas optativas sobre torturas y violaciones a los hijos del sospechoso?

Una sociedad en la que se hubiera institucionalizado, normalizado y reconocido como servicio valioso el destrozar a la gente a través de la tortura es una sociedad en la que no valdría la pena vivir.

La distorsión deliberada del lenguaje manipula a las personas y las lleva a aceptar lo que es inaceptable. La realidad no es algo que deba supeditarse a la ficción, tanto si quienes la manosean son filósofos o, mucho más peligrosos, políticos. Solo los torturados saben lo que es la tortura, la forma en que los rompe para siempre en las distintas manifestaciones de lo que significa estar roto. Brecher recurre a Jean Améry para desmontar la idea de que en la tortura caben grados (unos admisibles y otros no). Para el autor de Más allá de la culpa y la expiación, bastaba un primer golpe para que se pierda la confianza no solo en el ser humano sino en el mundo: quien ha sufrido la tortura ya no puede sentir el mundo como su hogar. La tortura cambia lo que uno es: tal es el testimonio de las mujeres y hombres torturados salvajemente en los Balcanes, en Rwanda, en el Congo, en tantos lugares de formas tan distintas.

Hace años propuse que lo que caracteriza la tortura no es de índole conceptual, sino estética: está «diseñada». El diseño de la imaginación, la puesta en escena, la formalización por el torturador, esa imaginación a la que se ha aplicado el hombre y que caracteriza precisamente las jaulas con insectos y todo el memorándum de la nueva tortura tras el 11S, es algo imaginado, tiene objetivos, forma y estructura, no es cualquier tipo de crueldad, sino algo diseñado como tortura. Dicho de otra manera, con Brecher: ante sus consecuencias se hace natural la premisa de que lo importante de la tortura no es su definición, sino su descripción: algo que a falta de testigos capaces de narrar, solo el cine, el teatro o la novela puede hacer.

Los que frivolizan con la tortura —las que ofrecían el «menú» a George Bush Jr. en la película Vice de Adam McKay, uno de los artífices de la inmensa Succesion— no saben lo que la tortura realmente es. La tortura no solo destroza la voluntad de un sujeto, sino que, como apuntaba el filósofo pragmatista Richard Rorty, quiebra el relato interior, la historia que uno se cuenta a sí mismo acerca de quién es: es lo que le sucede a Wilson en 1984, la novela de Orwell, cuando ya no puede más y pide que dejen de torturarle (la rata que le come la cara) y que en su lugar torturen a Julia su amada, lo que más quiere: bajo la sombra del castaño, yo te traicioné y tú me traicionaste. ¿Es posible vivir en paz con uno mismo después de algo así? Los experimentos mentales son una cosa; el mundo real es otra. Personalmente, pude recoger testimonios literarios que profundizaban en el significado de la tortura, no solo los conocidos de Améry, Elie Wiesel, o Imre Kertész, o en otra latitud de Ariel Dorfman, sino escritores que la tratan indirectamente como Bolaño o Gustavo Faverón.

¿Dejamos que estalle la bomba antes de torturar?

Sí. La tortura crea en todo caso terroristas, engaña a las fuerzas del orden, porque una persona dice cualquier cosa con tal de hacer cesar el dolor. Es ineficaz, ningún régimen que tortura sistemáticamente ha terminado con el terrorismo, ni Israel, no Jordania, ni Egipto han impedido en gran medida actos que califican de terrorismo. Pero a mi juicio, lo importante no es que sea ineficaz sino que Brecher tiene razón cuando dice que no se debe debatir ni el fondo ni la forma, que cuando hablamos de tortura no importa una definición formal ni argumentos utilitarios. Ignatieff ya señalaba que las democracias limitan el poder que los gobiernos pueden ejercer sobre los ciudadanos y estos límites incluyen la prohibición absoluta de someter a los individuos a formas de dolor que les arranquen la dignidad, la identidad e incluso la cordura. No podemos torturar porque somos quienes somos. La inactividad es correcta porque no toda catástrofe que quizás pueda ser evitada debe evitarse.

De hecho, la mayoría de nosotros somos realistas y aceptamos ya ese principio: podríamos evitar todos los accidentes de tráfico pero no lo hacemos. Podríamos evitar la muerte por inanición de muchos niños a escala planetaria pero no lo hacemos. Correcta o incorrectamente, así es como juzgamos los beneficios de la inactividad. Las catástrofes ocasionales son el precio que debemos pagar para evitar crear una sociedad torturada. Una sociedad en la que se hubiera institucionalizado, normalizado y reconocido como servicio valioso el destrozar a la gente a través de la tortura es una sociedad en la que no valdría la pena vivir.

Hermosos: relatos que vencen a la tortura como El pozo y el péndulo de Allan Poe.

Malditas: Discusiones sobre temas superados: la prohibición de la tortura de la que presumía Voltaire, la Convención de Ginebra, el derecho internacional son hitos culturales, hay que recordarlo en un tiempo en el que la televisión incluye como cultura los toros o los competiciones de cocineros.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!