¡Qué mérito, llegar al top 40! Y sin embargo, las canciones que copan las listas de éxitos suelen estar cortadas con la misma tijera. Las secuencias de acordes, la estructura general, los tempos bailables, los giros melódicos nos sumergen en un refrito de proporciones bollywoodienses. Y no hablemos de las temáticas… Admitámoslo: la sensibilidad de cualquier grupo humano es limitada y los acordes que conmueven a un occidental del siglo XXI son también de número finito. Otra cosa es que nos ciegue el estilo, y aquello que detestamos en Rihanna nos encandile luego en la interpretación de The Baseballs.

¿Qué hitmaker querría desviarse de la emoción más pura? Esos cuatro acordes que consiguen que «Despacito» se parezca tanto a una canción del verano anterior («Bailando», Enrique Iglesias), que a su vez se parece a una anterior («C’est la vie», Khaled). Como el travestismo de ritmos o estilos, la introducción de nuevos timbres e instrumentos —para lo cual sólo hace falta un ordenador en el estudio— consigue camuflar estas semejanzas. La voz lo tiene más difícil.

Ya en 1973 anunciaba Marc Bolan la muerte del ‘glam’.

De los gruñidos del protoblues a las octavas operísticas de las grandes gargantas del rock clásico, pasando por el metal gutural o la aplanada gangosidad del techno, la paleta vocal de la música pop parece ser infinita. Sin embargo, muchas de esas innovaciones las encontramos prefiguradas en grupos y canciones de aquel tramo (1965-1970) donde, en nuestra opinión, se definieron las posibilidades combinatorias del pop.

Según John Lennon, el joven Elton John introdujo la primera voz novedosa en la escena británica desde los Beatles. Algo semejante podríamos decir del inminente glam rock, el cual, frente a la herencia pop y soul de la década anterior, se deshacía en gemidos, purpurina y algún que otro gallo. Pero nos equivocaríamos. La ambigüedad sexual podía ser novedosa; no así los gorgoritos que la expresaban. Si Spirit firmaron una de las primeras canciones de glam rock en 1970 (y una de las mejores: «Morning Will Come»), lo que hacían The Lollipop Shoppe en 1968 se parecía más al protopunk de los Stooges, sin por ello renunciar a esas voces chillonas que causarían escándalo hasta los ochenta («You Must Be a Witch»).

Otros dicen que es a finales de los setenta cuando se produce un cambio duradero en las gargantas del rock. Cuando, gracias al punk, la voz deja de ser instrumento melódico y adquiere un tono más rebelde, rasposo, casi desafinado. Pero sabemos que esto ya lo rozaban The Seeds, The Stooges o MC5, y lo afianzó la escena transgénero neoyorkina (Wayne County, New York Dolls…).

Lo que vino después del punk se caracteriza por una aterradora diversidad. Destacan las atmósferas sombrías y góticas, sonidos industriales o voces graves y solemnes, como la del llorado Ian Curtis, de Joy Division. Encontramos un curioso precedente de esto último en la parte intermedia de «The Singer» de The Fort Mudge Memorial Dump (1969). ¿Y no nos retrotrae (o más bien, nos pro-trae) a Dead Can Dance? Si lo que buscamos es un timbre mecánico, robótico, como el popularizado en el pop sintético de principios de los ochenta, podemos intuirlo en «Everybody’s Been» de One Way Ticket (1968).

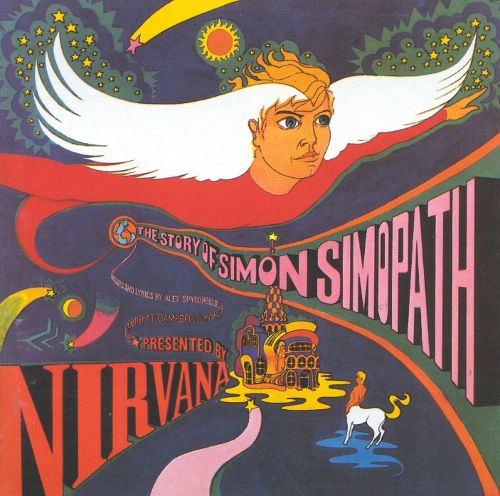

¿El bebé flotante de ‘Nevermind’? No, ‘The Story of Simon Simopath’ (1967) de Nirvana.

Pasemos al heavy metal. Sabemos que el gruñido punkoide lo anticipó Hawkwind y el aullido powermetalero, los tempranos Uriah Heep. Tal vez sea más distintivo el metal extremo de finales de los ochenta, allí donde la melodía se disuelve en un exabrupto gutural difícil de asimilar para algunos oídos. Parecería imposible encontrar ejemplos de death growl en una época previa a las guitarras distorsionadas y el doble bombo a saco, pero, si descartamos por boba «Boris the Spider» de The Who (1966), al menos reconoceremos que a los olvidados Cromagnon no les hizo falta más que unas gaitas para marcarse un digno precedente en «Caledonia» (1969).

El grunge volvió a dar de qué hablar, y, por supuesto, de qué cantar. Gargantas que reflejaban la ira, el acento y la desgana de la llamada generación X: una generación que arrastraba tanto los pies como las sílabas. Pero todos hemos sido adolescentes, como demuestra Dragonfly, y no la banda holandesa de la misma época que, desde su respectiva clarividencia, se adelantaban en maquillaje a los Kiss (4 Celestial Songs, 1968), sino la estadounidense que inventó a Kurt Cobain («She Don’t Care»).

Un poco más tarde, Thom Yorke de Radiohead encabezará otro estilo, muy influyente en el indie de nuestros días, agudo, licuado y de dicción casi ininteligible, pero, como él mismo reconoció con una versión de «The Thief», tenía una deuda con la banda alemana setentera Can, y en particular con su segundo vocalista, Damo Suzuki.

Es un argumento más a favor de la cacareada muerte del rocanrol. Además de la apropiación de todo lo «independiente» por parte del sistema y la debatida diferencia de calidad entre las épocas (siempre hay quien preferirá Tame Impala a Yes o los Smiths a los Beatles), el argumento de que en sus orígenes sentó unas posibilidades que ya ha hollado una y mil veces.

No es que todo estuviera inventado, pero sin duda estaba prefigurado. Puede que las formas artísticas tengan un punto predeterminado de saturación. La explosión musical de finales de los sesenta generó, en focos aislados, caseros y casi anónimos, ideas que, contra todo pronóstico, se volverían tendencia. E incluso se adivina en ellas la superación del pop. El cantautor Silvio Rodríguez podrá esperar hasta la segunda mitad de los setenta para ubicar su carrera, pero esta se nutrirá periódicamente de sus composiciones del barco Playa Girón (1969). Y, mientras en Jamaica se empezaba tímidamente a rapear, los ignorados Cold Sun, Mountain Bus o los padrinos del kraut ya sintetizaban texturas que hoy calificaríamos de post-rock en una escucha desprevenida.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!