Estos días en que tres relatores de la OMS han informado en contra de las leyes de “concordia”, merece la pena leer El boxeador (Piel de zapa), el último libro que publica Alfons Cervera. Estas leyes, propuestas por la derecha española, aspiran a igualar las víctimas de la guerra civil española, a poner en el mismo rasero a los fascistas y los antifascistas. Revitalizan, por tanto, la necesidad de leer a un autor como Cervera, retratista brillante de los derrotados que empezó esta labor en los años 90.

Traducido al inglés, francés e italiano, Cervera cuenta con más de veinte novelas, varios poemarios y una extensa labor como articulista. En sus libros cocina una escritura hecha con amor y tesón, con oficio y entrega, con artesanía de hornero y arte de escritor. En su última entrega, golpea una y otra vez contra la mala costumbre de tolerar una memoria confiscada.

Su universo es más amplio, pero buena parte de él está contenido en Las voces fugitivas (2013), el ciclo de la memoria que empezó a publicar en el 93 con El color del crepúsculo y contiene el famoso Maquis, título que lo dio a conocer más allá de nuestras fronteras y que fue el primer libro en el que se recogían las “voces dormidas” de las mujeres que perdieron la guerra. Mueve a sus criaturas por un espacio acotado, Los Yesares, trasunto de su Gestalgar natal y que se ha hecho tan mítico como la Santa María de Onetti.

Como siempre en su escritura, a saltos por el tiempo y el espacio, El boxeador filtra el terror y la sombra en la mirada limpia de unos personajes que solo se dedican a estar perplejos, a ser fieles a esa perplejidad primera, a no venderla. Porque en el escritor valenciano, vida y escritura no se alejan demasiado y a sus personajes, que él insiste en dirigir donde le da la gana, no se les puede comprar el alma. Los va a hacer recordar hasta que caigan fulminados, confiesa.

Es todo un riesgo apostar por esta literatura de carga moral tan intensa, porque se debe esquivar el panfleto. ¿Su receta? Escribir bien. Leer igual de bien. Haber sido poeta y hornero vocacional. Fijarse en lo pequeño, en los pliegues de la rutina, en la dignidad de la gente sencilla, tan seca en palabras como las aliagas de la Serranía. Lo principal para hablar es que nos entendamos, le dice el entrañable Rogelio a su mujer cuando esta le pregunta cómo puede pasar el día hablando con su mula.

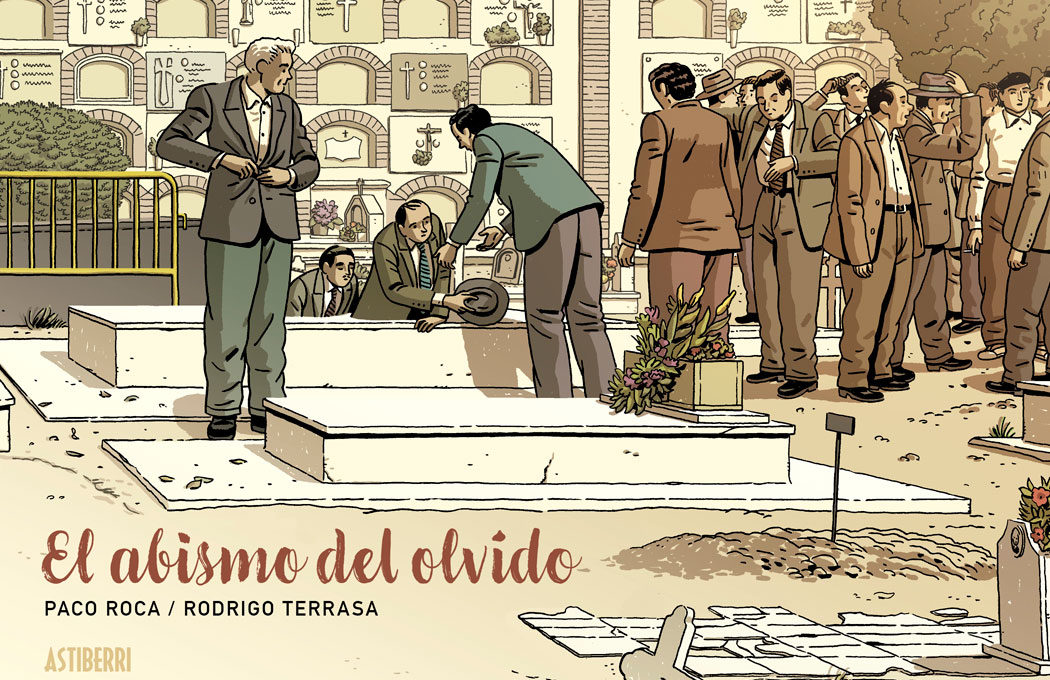

En su escritura todo se siente fluido como un oleaje, en ondas que van golpeando y configurando un dibujo, una erosión, una huella. Es una lectura que cautiva y uno se pregunta cómo lo consigue, recuerda la prosa tan hipnótica de Lobo Antunes, que siempre crea una música alrededor de las cosas en vez de señalarlas de forma directa. A Cervera, sin embargo, lo han emparejado con Juan Marsé (El embrujo de Shangai), Julio Llamazares (Luna de lobos), Vázquez Montalbán (El pianista) o Eduardo Mendoza (El año del diluvio), escritores que, como él, escribieron contra el olvido y el silencio de un tiempo lleno de grisura. Cervera, además, puso su talento al servicio de rescatar como nadie a los protagonistas de la guerrilla antifranquista, los situó lejos del bandolero apolítico que exigían los años de dictadura y logró un fresco conmovedor del desgarro que acarrearon esas vidas. Montxo Armendáriz llevó la trilogía de Cervera al cine en 2001 con El silencio roto. Hoy día, la novela gráfica se ha sumado a esta liga de la memoria democrática con estupendos autores como Paco Roca, o los también Premio Nacional de cómic Miguel Ángel Giner Bou y Cristina Durán (La Jabalina, Astiberri 2023).

En El boxeador, los personajes de sus novelas previas han envejecido y luchan juntos contra esa amnesia que el país se empeña en cultivar en cada recoveco del recuerdo. Román, un exiliado que ha funcionado como cronista de todos ellos con el apoyo de Sunta, la mujer que le nutre de cartas, ha anunciado su vuelta al pueblo. Parece un trasunto del mismo Cervera, que quizá se pregunte por su propio exilio como autor de culto y anacoreta de la literatura. Este personaje que todos nombran sobrevuela el fresco de escenas y anécdotas y empuja adelante la trama pero, sobre todo, encarna una pregunta que está en el corazón de la novela: ¿son imposibles los regresos?

Mientras se intenta contestar a ello, Cervera nos muestra una miríada de personajes cansados y dignos como Fausto, el corredor estrella que se para antes de la meta para evitar el saludo fascista, o Esteban Ventura, que encandila a los niños frente a un saco de boxeo y les enseña el tesón, más allá del que necesita un pugilista. Los personajes se presentan en capítulos que funcionan al modo de relatos breves y todo urde un hermoso tapiz de resistencia. No faltan capítulos que se leen con el corazón en la mano, como el del asesinato de una mujer de maquis, Rosario. El autor de Maquis aún sabe cómo quitar el aliento.

La escritura es morosa y fractal, avanza y vuelve como una cremallera del contar, que hace la relectura de capítulos previos más rica, como si el narrador nos alentase a volver la vista atrás. Alfons Cervera apuesta por escribir siempre libros breves para una degustación sin prisa. En cada vuelta (siempre pensé que eran imposibles los regresos), la lectura, el personaje, la voz de cada uno cobra un nuevo cuerpo, como si hablaran espectros que cada vez se definen mejor al revisitarlos. Parece un juego muy bien urdido entre la forma y el contenido. Magistral.

La literatura ha de plantearse como conflicto, y esta es la única manera de avanzar.

También hay un movimiento en la lectura conectado con la gimnasia de un boxeador que golpea y golpea, esa escritura con guantes que pegan en un ritual incansable, y otra vez el saco moviéndose delante de uno, un saco que podría ser el silencio, el olvido o la desmemoria. Quizá el cinismo o la postura de quienes sienten la vida hecha, cancelada, en el polo opuesto del autor, que siente que la vida siempre está a medio empezar y a medio acabar. La literatura ―defiende Cervera―, ha de plantearse como conflicto, y esta es la única manera de avanzar.

Puede que la figura que mejor dibuje esta forma de escribir y de vivir no sea ni el oleaje ni el saco, sino el mismo Pitera, un niño de El boxeador que crece sin noticias del lugar donde está enterrado su abuelo: la escritura de Cervera parece sus manos, escarbando una y otra vez en busca un cuerpo asesinado por los fascistas.

En definitiva, El boxeador se queda en la cabeza como un coro de voces que exigen su lugar. Recordar algo que ya pasó es asomarse a un abismo y, en ese asomarse, hay sentido, dignidad y belleza. Qué sucede cuando esos testigos del pasado han perdido los puntos de referencia, pregunta un personaje. Y la indagación del libro es brillante, porque entra muy adentro y se sirve de lo humano, de las emociones sencillas, de la dignidad tan frágil como una especie amenazada. Es un acierto ponerle voz a esos niños (ancianos-niños) cuya mirada se resiste a perder la capacidad de que las cosas les sacudan por dentro. O a que les roben, ¡eso también!, su memoria. Porque, como decía un personaje de Fernando Fernán Gómez en Las bicicletas son para el verano: Con el fin de la guerra no llegó la paz, sino la victoria. Y tal cosa, si no se cuenta, “es como si no hubiera existido”.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!