En una de las escenas más complejas en términos morales de la historia del cine, la de El soplo en el corazón, Louis Malle recoge el incesto entre una madre y su hijo y hace ese acercamiento a lo que el antropólogo Levy Strauss se refirió como el universal antropológico –la regulación normativa acerca de quién puede tener relaciones sexuales con quién–, sin dureza, sin morbosidad y sin censura, aplicando al cine esa suerte de «suspensión de la moral» en la que el escritor Milan Kundera cifraba las características de la novela como gran invención europea.

El soplo al corazón (Louis Malle, 1971)

Hay temas que aconsejan abrir un sinnúmero de paréntesis pero que, a la vez, son una estupenda ocasión para desenredar malentendidos y dejar nítidas muchas posiciones vitales. Hay temas que permiten reflexiones muy personales, y yo creo que todo el escándalo de los abusos sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein destapado por el New York Times es uno de ellos. El primer paréntesis de cualquier persona decente debe ser, según lo veo, el compromiso sin fisuras con las víctimas. Uno debe estar siempre con ellas sin mayor cálculo que evitar el relativismo, la «guerra de sexos», la insensibilidad, la ceguera o la equidistancia.

En este punto muchas consideraciones son, según lo veo, evidentes y, quizás por ello, superfluas: en este tipo de casos de acoso, chantaje o abuso sexual la víctima es la mujer y el verdugo el hombre que usa su posición de fuerza y de poder, así, el código penal ya ha tipificado como delitos no sólo la violación o los abusos sino el mismo acoso sexual: El que solicitare favores de naturaleza sexual en el ámbito de una relación laboral, docente o de servicios y provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a cinco meses, dice el artículo 178 CP y añade como agravante que el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica.

Una segunda reflexión es que este tipo de delitos provoca otras víctimas, víctimas no solo del abusador, sino víctimas del propio sistema, de la cultura machista y de lo que el jurista florentino Luigi Ferrajoli llamó «micropoderes salvajes», así la mujer que no consigue el puesto o el papel por haberse negado al chantaje o al acoso y, en gran medida, los espectadores privados de una selección exclusivamente meritocrática. Ellas son también víctimas rodeadas de ese aura de dignos perdedores del mejor cine de Hollywood.

Pero el lenguaje, la práctica del lenguaje, es siempre imperfecta y conduce a un laberinto de malentendidos como consecuencia de los distintos referentes mentales que acuden a los interlocutores; sexo, acoso o madurez son palabras ambiguas que remiten a imágenes muy distintas proyectadas en ese misterioso órgano permeable a la educación y a la cultura que es el cerebro: mucha gente que discute sobre el abuso sexual opina, en realidad, exactamente igual, pero se convierten pronto en adversarios de un diálogo de sordos y enconado.

A muchos nos disgusta la expresión tolerancia cero, pues encontramos que los derechos no se toleran sino que se respetan y cuando no se respetan se han de hacer cumplir. Yo puedo discutir con otras personas, pero si se muestran tibios en la condena contra la violación o la tortura, no tenemos nada que hablar. No obstante, las cosas no suceden habitualmente así, sino que, como le ocurría a McMurphy (Jack Nicholson) con la enfermera Ratched (Louise Fletcher) en Alguien voló sobre el nido del cuco, los problemas cotidianos no se producen entre quienes defienden lo malo frente a lo bueno, sino entre dos personas con distintas ideas acerca de en qué consiste el bien.

Cindy Sherman

El terreno sobre el que se debate de moral es, pues, complejo. Yo que creo que casi nunca he hecho nada bien en términos morales, sé bien, sin embargo, que un sujeto moral no es una persona que jamás ha hecho algo malo (esos son los santos o los farsantes), sino alguien que siendo capaz, como diría Adorno, de escribir en cualquier momento su propia biografía, es capaz de identificar y comprender sus errores, repararlos y tratar de no caer en ellos otra vez

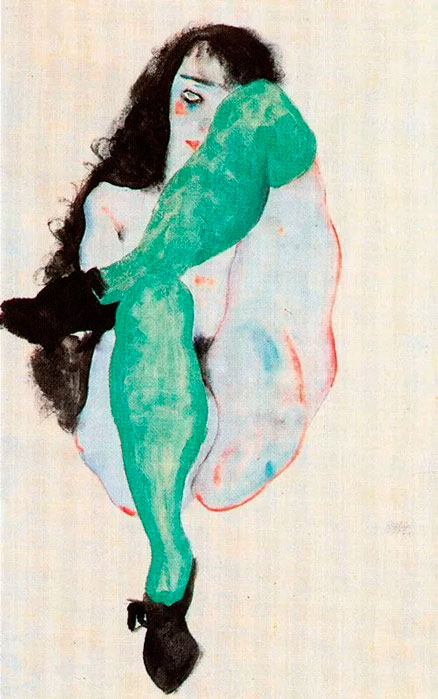

Siendo, pues, el terreno jurídico claro y el moral claro-oscuro, uno de los riesgos de la extensión del movimiento #metoo a otras esferas de la vida, radica en la banalización, en la trivilización, en la guerra de sexos o en una suerte de revisionismo o correccionismo de alcance retroactivo sobre artistas del pasado como ocurrió con la petición de retirar una pintura de Balthus del Met de Nueva York o la intervención de los carteles de Egon Schiele en Londres por la sexualización de la infancia o la cosificación de la mujer.

«Teresa soñando«, Balthus en el MET de Nueva York.

Sobre la relación entre arte y moral, uno siempre ha considerado fundamental la autonomía del arte y la célebre observación de Baudelaire acerca de que algo no solo puede ser hermoso aún siendo malo, sino, precisamente, en lo que tiene de malo. En esa línea, la reciente intervención narrativa de Leo Muscato sobre el texto de Carmen de Bizet me parecería soportable e incluso interesante si fuera un ejercicio ligero y metaliterario, pero la veo peligrosa si cae (como de hecho cae) en la corriente oportunista del viento moral más favorable. Lo mismo me ha ocurrido con el delirante texto de Claire Dederer «¿Qué hacer con el arte de hombres monstruosos?» publicado estos días en El País, pues, frente a Dederer, no sólo sé que ni Woody Allen ni Roman Polanski son «hombres monstruosos» sino que estoy inclinado a pensar que la única monstruosidad es la baja intención del propio artículo.

Reclining Woman with Green Stockings, 1917 by Egon Schiele

Creo que las relaciones sentimentales interesan solo a sus protagonistas. Yo, que nunca he hablado con nadie acerca de las mujeres que he amado, ni jamás me ha interesado que me contaran mis amigos sus historias, pues creo en la discreción del mundo del amor, me siento raro comprobando que la relación de Woody Allen y Soon-Yi sigue siendo objeto de una censura que muchos creíamos definitivamente superada (¡la pareja lleva más de 23 años juntos!) ¿por qué seguir afeando una conducta en lugar, por ejemplo, de celebrar las inextricables formas en las que se abre paso un sentimiento tan maravilloso como irracional?

Tampoco debo, no quiero, no me es posible, ejercer ningún tipo de juicio ni de condena como las que se hacen contra Dustin Hoffman o recientemente contra James Franco, porque si caen del lado del derecho es allí donde deben (o debieron) sustanciarse y si caen de lado de la moral deben manejarse con extrema precaución.

Hoffman no es Benjamin Braddock, aquel joven desorientado y seducido por una mujer mucho mayor que él en El graduado (Nichols, 1967). Anne Brancoft tampoco era Brancoft sino la señora Robinson. Manhattan es una hermosa película, contradictoria, sensible y polifónica como tantas de Woody Allen y no puede someterse a un sermón extemporáneo más propio de los monstruosos tiempos de la Inquisición.

Rodaje de El graduado (Mike Nichols, 1967)

En Hollywood, el movimiento Time’s Up, apoyado por 300 actrices, logró teñir de negro la ceremonia de los Globos de Oro en protesta contra las agresiones sexuales. y eso es algo digno de celebrarse, pero a la vez hace necesario otro movimiento, no estrictamente en sentido contrario, según lo veo, sino en un sentido complementario, así el manifiesto de artistas e intelectuales francesas (Deneuve, Catherine Millet, Gloria Friedman) en Le Monde, opuesto, quiero pensar, no a la denuncia por delitos sexuales, y no tanto al tanto al clima de puritanismo sexual in toto que habría desatado el caso Weinstein sino a evitar confusiones que redundan en la trivialización de un problema real y se convierten en acusaciones que caen directamente en la mojigatería y en una imagen tan idealizada como infantilodie de la mujer.

Las delirantes opiniones vertidas contra cineastas como Allen o Polanski pertenecen, según lo veo, a ese género de crítica que uno siempre ha considerado desagradable, o por utilizar un término inglés que me gusta mucho: disgusting, no solo por lo que dicen (llamar monstruos a dos seres humanos a los que solo conocemos por habernos dejado decenas de joyas del séptimo vicio como diría mi admirado amigo Javier Tolentino) sino por cuándo lo dicen, es decir, por el ventajismo, oportunismo y seguidismo acrítico más populista en el que se complacen en caer y que aboca a un callejón intransitable, a un siniestro cul de sac semejante a las cazas de brujas más infames.

Encuentro especialmente triste que al calor de una corriente mayoritaria se llame monstruo a Polanski, no porque desde niño haya encontrado su cine extraordinario sino porque éste siempre trató con finísima sensibilidad el abuso a la mujer (el incesto de Chinatown, la instrumentalización de Rosemary´s Baby, el maltrato y violación de Tess) situándolo en la esfera de las distintas dominaciones típicamente masculinas y en sus continuos y terribles abusos de poder.

Me gustó mucho la columna de Daniel Gascón en Letras Libres sobre la agelastia –los que, desprovistos de humor, no escapan de la literaridad de un comentario– y añadiría que, a mí, la lectura de Dederer me sorprendió, precisamente, leyendo la biografía de Polanski, un superviviente de los verdaderos monstruos: los que destriparon a su mujer, Sharon Tate, los que llevaron a su madre a morir en el campo de concentración de Auschwitz. Polanski tuvo un relación sexual con una menor y se le condenó por relaciones sexuales ilícitas, pero eso no le convierte en un monstruo. Dejando a un lado la sabia admonición de Werner Herzog (el hombre hace cosas monstruosas sin ser él, propiamente, un monstruo) y la probabilidad de que jamás logremos entender la naturaleza de Charles Manson o de los criminales nazis: una persona que comete un delito no es un monstruo y tampoco es un delincuente, un delincuente es una persona que hace del delito una forma de vida.

Rodaje de Tess (Roman Polanski, 1979)

No hay diferencias de inteligencia o talento entre hombres y mujeres, negros y blancos, gitanos y payos y una sobre-representación sexual, racial, etc. en los puestos de dirección de cualquier industria es un indicador de que algo referido a la justicia y a la igualdad va francamente mal, por eso la larguísima lucha de la mujer por la igualdad es una causa justa y un día se ganará para no perderla jamás.

Una de las diferencias más llamativas en términos sociológicos entre la moral y el derecho apunta a que éste último puede modificar de forma deliberada y rápida la orientación de las conductas, pasando, por ejemplo, a prohibir lo que antes estaba permitido. La moral social es impermeable a este cambio deliberado y no es posible decir exactamente cuándo un conjunto de formas machistas de relacionarse con los/las demás pasará a ser considerado malo.

Lo mejor del movimiento #metoo va dirigido, según lo veo, a acelerar ese proceso de modificación social de las conductas, pues el comportamiento de los abusadores no depende –como tantos ingenuos bienpensantes y algunos poetas creen– de la consistencia de los argumentos éticos o jurídicos contra ellos, sino de la eficacia de la sanción a la que pueden enfrentarse y, en este punto, terminaría con una precaución: la sanción jurídica no es mayor que la social –la sanción más cruel correspondió al ámbito socio-religioso: el temor al infierno como castigo eterno ordenó las conductas en Europa durante más de mil años.

El juicio del derecho está institucionalizado y rodeado de garantías (presunción de inocencia, principio de contradicción, etc.) no así la acusación pública en otras instancias, si el derecho corta (en bella expresión de Massimo Latorre) las condenas morales contra artistas del pasado en la época veloz de las nuevas tecnologías cortan mucho más por eso hay que manejarlas con cautela y, si es posible, con sabiduría, pues pueden volverse contra las justas causas que defendemos.

Hermosos: filmes de Deneuve, Allen y Polanski.

Malditas: agresiones sexuales, chantajes y abusos de poder.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!