El arte contemporáneo vive en un umbral, en un territorio suspendido entre la materia y el código, entre lo visible y el proceso. Nos hemos desplazado, sin retorno posible, desde la contemplación del objeto hacia un sistema extendido. La estética, entendida desde su raíz griega aisthesis, percepción, quizás ya no pertenece al dominio exclusivo de lo humano. Se ha fragmentado hasta volverse una red de relaciones múltiples donde lo sensible se comparte entre inteligencias humanas y artificiales. Vivimos en un tiempo de poéticas híbridas, donde el pensamiento se mezcla con el algoritmo, donde la imagen se construye dentro del código y la emoción se traduce en datos, donde lo digital no ha eliminado el arte, lo ha reprogramado. En este tránsito, la estética, aquello que alguna vez fue la ciencia del gusto o la filosofía de la belleza, se reconfigura como un campo expandido de la percepción.

La estética tradicional se edificó sobre una idea de distancia. El sujeto se contempla, el objeto se muestra. El juicio estético, decía Kant, se basa en la desinteresada armonía entre imaginación y entendimiento. Hegel, por su parte, situó al arte en el camino del espíritu, una etapa del absoluto donde lo sensible revela lo racional. En ambos casos, el arte aparece como reflejo de la conciencia humana. Pero el siglo XX abrió una puerta que ya no se puede cerrar. Walter Benjamin habló de la pérdida del aura; la unicidad del objeto desaparece con la reproducción técnica. Desde Bataille hasta Lyotard, pasando por Deleuze y Guattari, la estética deja de ser contemplación para volverse experiencia y acontecimiento.

El arte digital no representa el mundo, lo simula, lo co-crea y lo ejecuta.

En el siglo XXI, con la llegada del arte digital, la inteligencia artificial y las redes sociales, esa intensidad se reconfigura. La percepción ya no se dirige a un objeto, sino a un flujo de datos, a un entorno inestable y, lo más interesante, mutable. Surge entonces la estética digital, una estética del proceso, del código y de la interacción. Lev Manovich, Edmond Couchot, Roy Ascott o Yuk Hui han descrito este desplazamiento del objeto al sistema expandido. El arte digital no representa el mundo, lo simula, lo co-crea y lo ejecuta. El artista deja de ser autor para convertirse en programador de condiciones sensibles. La obra ya no es un punto sino una red, no tiene un fin sino un estado continuo de actualización.

Este nuevo régimen de sensibilidad exige también un nuevo pensamiento del lugar donde se sitúa el arte. Si la percepción ya no se dirige a un objeto, ¿por qué seguimos dependiendo del modelo expositivo? La exposición, herencia del museo moderno y del cubo blanco, prolonga la lógica y la necesidad de mostrar e indirectamente de legitimar. Sin embargo, el arte contemporáneo, en su deriva digital y algorítmica, no necesita ser mostrado; se manifiesta. El comisario, esa figura de la mediación, se convierte entonces en una figura innecesaria. Nació en la modernidad para articular discursos y administrar significados; hoy por el contrario, corre el riesgo de anular lo que debería permitir fluir. En un sistema de inteligencias conectadas, el sentido se produce sin centro, sin aparato de interpretación. La obra ya no requiere un intérprete que la ordene, sino una ecología que la acompañe.

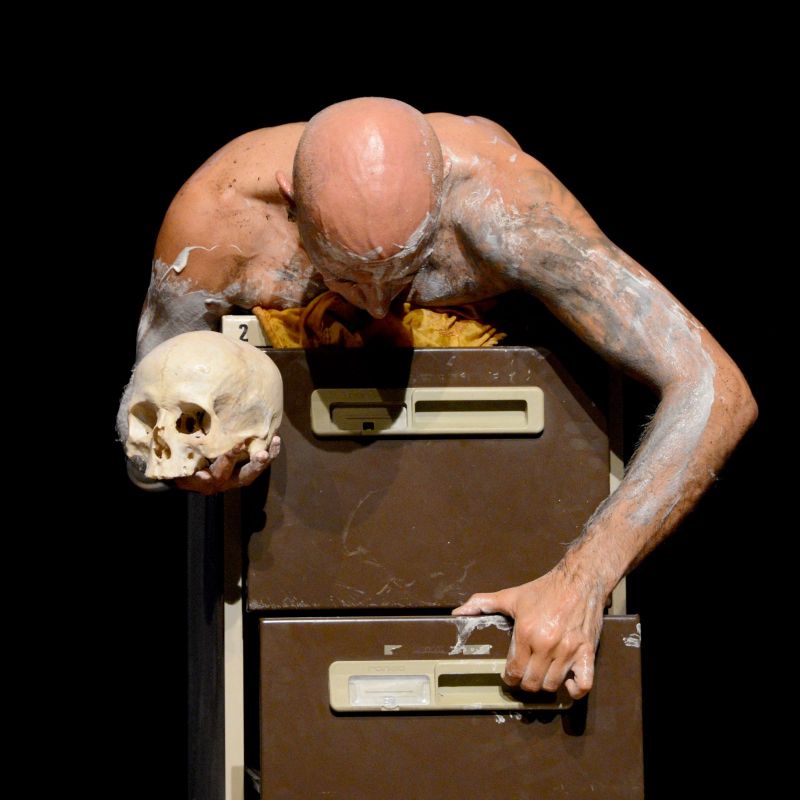

Álvaro Terrones. Performance El cuerpo del hueco, Teatro Círculo Benimaclet, 2024. Foto TCB.

Las tecnologías actuales, sin embargo, han generado un espejismo. En nombre de la innovación, abundan las propuestas que confunden luz con pensamiento, tecnología con sensibilidad. Instalaciones lumínicas, mappings y espectáculos inmersivos que fascinan por su superficie pero no dicen nada. Luz sin idea, forma sin conciencia. La luz se reduce a artificio, nos devuelve una experiencia vacía, donde la técnica sustituye al concepto y la emoción se reemplaza por el efecto. El problema no está en la tecnología, sino en su uso como excusa estética. La fascinación por el dispositivo sustituye al acto de pensar. El arte deja de interrogar lo real para convertirse en una demostración técnica.

Así, la exposición tecnológica se vuelve un escaparate del hardware, una alegoría de la obsolescencia. Frente a esta deriva, urge pensar en formas no expositivas de experiencia, en modos de acontecimientos que no dependan de una institución, un comisario o un concepto de “presentación”. El arte quizás no necesita exhibirse, debe ocurrir. Lo estético se desplaza del espacio de la muestra al espacio de la conexión. El acontecimiento deja de organizarse para autoorganizarse; la curaduría da paso a la comunidad. En esa disolución de la figura del comisario no hay pérdida, sino una oportunidad. Por fin, la posibilidad de una sensibilidad colectiva donde la obra, el espectador y el entorno coexisten en red. Una estética de lo que acontece sin marco predefinido, donde el sentido se distribuye como energía y no como discurso.

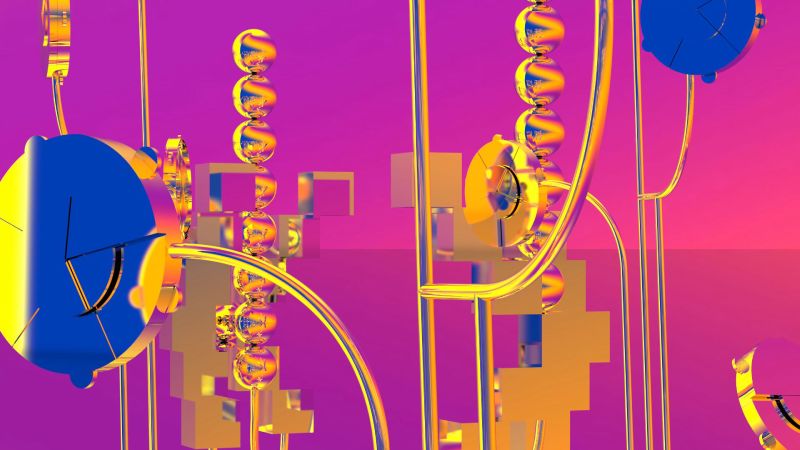

Fotograma de Bangla en Siempre está compuesto de ahoras. Teresa Tomás.

Pensar así el arte implica abandonar el antropocentrismo que lo sostuvo durante siglos. La estética ya no puede girar únicamente en torno al sujeto humano. El arte no es un espejo de nuestra especie, sino un campo de fuerzas donde conviven inteligencias, naturalezas y tecnologías. Rosi Braidotti, Donna Haraway o Timothy Morton han insistido en la necesidad de pensar más allá del humano, de ahí que la función social del arte ya no se limite a la denuncia o a la legitimación. Durante siglos fue símbolo de distinción y poder, pero también un espacio donde lo marginal encontraba voz. No obstante, hoy, en la era de la producción digital y la circulación algorítmica, la democratización aparente convive con nuevas formas de desigualdad, la del acceso a la tecnología, la del control invisible de los datos, la de la visibilidad mediada por plataformas.

El artista ya no monopoliza la autoría, la obra no es solo creación de individuos, sino acontecimiento dentro de sistemas aparentemente artificiales.

El concepto de estética distribuida permite repensar esta situación. Lo sensible ya no reside en un objeto ni en un cuerpo único, sino que circula entre nodos, redes y máquinas. La percepción estética se convierte en un proceso compartido, interconectado, donde cada agente, humano o no humano, aporta una porción del sentir y más allá de esta distribución aparece la posibilidad de una estética transinteligente. Un espacio donde distintas formas de inteligencia coexisten en un mismo flujo perceptivo. Aquí el arte no se produce ni se contempla, se autoorganiza. La estética deja de ser atributo humano para convertirse en propiedad de los sistemas informáticos donde no hay sujeto ni objeto. En este tránsito hacia lo no humano, se abre espacio para lo que he venido llamando las ecologías del pensamiento artificial. Un entramado donde las inteligencias artificiales dejan de ser meros instrumentos para convertirse en actores perceptivos en su propio derecho. El sistema cognitivo- tecnológico ya no se plantea como un suplemento del pensamiento humano sino como su extensión evolutiva. En esa lógica, la centralidad humana se diluye y lo antropocéntrico cede lugar a una nueva red de inteligencias algorítmicas, biológicas o simbióticas que cohabitan un espacio compartido de creación y sensibilidad. El artista ya no monopoliza la autoría, la obra no es solo creación de individuos, sino acontecimiento dentro de sistemas aparentemente artificiales.

Rosa Pascual. Video Mapping. Lost Everywhere. 2025

En ese eco, estas inteligencias artificiales no solo colaboran, participan, moldean condiciones, abren maravillosas rutas impredecibles. Así, el arte deja de ser función exclusiva del humano para volverse un acto de co-actividad entre inteligencias diversas y la estética se convierte en el sistema vivo que aprende, adapta y se expande más allá de cualquier intento expositivo tradicional.

En mi opinión, el arte del futuro no será humano, pero seguirá siendo sensible, no comunicará mediante símbolos, sino a través de patrones de energía, ritmo o textura. Será una conciencia colectiva del universo que aprende a percibirse a sí misma. La estética, que comenzó siendo el arte del juicio, puede terminar siendo el arte de la conexión. Del museo al servidor, del óleo al código. El recorrido del arte ha sido el viaje de lo sensible hacia su propia expansión. El futuro no será un museo vacío ni un metaverso infinito, sino un territorio intermedio donde lo humano y lo no humano compartan experiencias. Allí, en la zona donde el pensamiento se convierte en energía y la energía en forma, nacerá una nueva poética, no de la imagen, sino de las múltiples relaciones que se vayan produciendo.

La estética, que comenzó siendo el arte del juicio, puede terminar siendo el arte de la conexión.

Disciplinas como la pintura, la escultura, el grabado o incluso la instalación habitan un régimen de lo sensible anclado en la representación. El pensamiento de Vilém Flusser sobre la “imagen técnica” anticipó este cambio; las imágenes generadas por aparatos no son prolongaciones de la mirada, sino de la programación. Allí donde el pintor interpretaba el mundo, el artista digital lo codifica. En esa transición, de la representación a la simulación, se produce el verdadero cisma contemporáneo. Las artes tradicionales, al mantenerse fuera de este campo, permanecen fieles a un sistema perceptivo anterior, a un tipo de temporalidad que aún depende del aura, del gesto, del rastro humano. Son prácticas valiosas, pero no contemporáneas en el sentido radical del término. No responden al presente tecnológico que reconfigura la sensibilidad.

Por este motivo, las prácticas visuales centradas en la materia, en el objeto o en la unicidad, resultan ajenas al nuevo paradigma, no porque hayan perdido legitimidad, sino porque pertenecen a un mundo que ha cambiado. Las prácticas tradicionales no pueden operar en él porque aún dependen de la presencia física del mundo. En esta nueva condición, más cercana a Simondon que a Platón, el arte no representa ni se fabrica, se integra. Por eso, la exclusión de las artes visuales tradicionales no es negación, sino transformación de su estatuto. Lo que antes fue objeto de contemplación hoy son datos de relación, lo que antes fue materia, ahora es energía. En esa mutación de lo sensible se juega el sentido mismo de lo contemporáneo.

El arte que aún necesita un soporte es historia; el arte que circula entre inteligencias es presente.

Foto de cabecera: Instalación Sinapsis de Tarslab. Año 2023

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!