Mis escritores y filósofos preferidos tienen ver con la contradicción y el desorden. Con un cierto tipo de desorden que apunta a la identidad. Dicho de forma aún más genérica, la literatura y la filosofía que siento más próxima, más íntima, la que más me interesa y a la que aludo en este mismo párrafo con la moderna y propietaria fórmula de «mis escritores» es aquella para la que el desorden no es algo decorativo, sino constitutivo.

La otra tarde, de regreso de la universidad donde habíamos iniciado una jornada sobre los orígenes paleolíticos del derecho como forma de creación de la identidad personal, me ocurrió, como no es infrecuente, sino más bien habitual que ocurra en los bares de Valencia y en las cajas de los supermercados, que los dependientes de la gasolinera en la que me había detenido no habían considerado importante detener la conversación que mantenían entre ellos para dedicarme si no una sonrisa, sí una mirada que certificara mi presencia allí.

No soy nadie, pensé un instante antes de descubrir que, por esa suerte de desorden que siempre me ha acompañado en esta vida, el coche, cuyo freno de mano había olvidado colocar, se encontraba semi-despeñado entre el asfalto y un barranco providencial, justo antes de entrar en la autopista.

Yo había llegado a ese estado tan encallado, pensando en lo que dijo Jacinto Choza y en la transición entre la indumentaria identitaria del maná (amuletos y tatuajes), de Dios (hábitos y armaduras) y del Estado (moda), y en el retorno del tatuaje; había ido escuchando a Dirty Projectors (grupo desordenado) de camino a una charla sobre la identidad por parte de una psicoanalista del Instituto del Campo Freudiano.

Así, mientras alcanzaba el auto despeñado calibrando mentalmente las complejas similitudes metafóricas entre mi propia vida, la hostilidad hostelera tan afín a la expresión grosera de la identidad contemporánea y el estado azaroso, semi-oculto del vehículo, caí (no sé, no puedo saber por qué) en que el encuentro que tiene Pessoa con Bernardo Soares, semi-heterónimo de su biografía sin acontecimientos, se produce en el entresuelo de un restaurante al que le había llevado, no sólo lo conveniente de los precios, sino, paradójicamente, el deseo de sosiego.

Efectivamente, hay escritores como hay pensadores, para los que el encuentro con personalidades variables (dobles, mutilaciones, mermas y contrarios) es una suerte de caza de fantasmas con red para mariposas, un modo de buscar la paz y el sosiego, un exorcismo que persigue la paz, y, si se puede aún hablar así, la tranquilidad del alma.

El tema del doble, y particularmente la idea de un opuesto o doppelgänger es muy conocido y ha permitido, más allá de la ampliación de las partes tradicionales del diálogo y la extensión de un recurso (llevado luego como estilo narrativo hasta el abuso) algunas de las páginas más memorables de la historia de la literatura. Páginas confusas de una literatura muy mágica y muy querida por mí que comienza, como lo hace la hermosa Call me by your name, con una finísima apreciación de Heráclito acerca de que las cosas sólo pueden permanecer siendo ellas, a través de la mutación continua: la segunda novela breve de Dostoievski, Los elixires del diablo de E. T. A. Hoffmann, o, sobre todo, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (desordenado aquí, en estas mismas páginas) son obras a las que pronto consideré expresiones de una sabia filosofía.

Las posibilidades de un yo múltiple y cambiante no terminan, sin embargo, ahí. Cuando Soren Kierkegaard escribe Migajas filosóficas bajo el pseudónimo de Johannes Climacus, y, más tarde, como Anti-Climacus, La práctica en el cristianismo, los lectores de Copenhague ya saben perfectamente quién es Kierkegaard. El filósofo no escribe bajo pseudónimo para ocultarse sino para mostrarse mejor.

La mayor parte de las cosas importantes de la vida ni son tangibles ni se pueden entender, por eso no me extrañó que la charla de Rosa López a la que llegué, alternando tren, bicicleta y paso desordenado, propusiera la identidad como cuestión patológica casualmente a partir de las tres cuitas que Kierkegaard o Anti-Climacus expresan en La enfermedad mortal: no tener un yo; no querer ser uno mismo; querer ser uno mismo.

Kierkegaard huye de la sistematización y en su obra se liberan estilos literarios múltiples como expresión de formas distintas de vivir (ética, estética y religiosa) que abarcan cartas, ensayos, párrafo largo y aforismos. Nunca me entero de nada, pero me pareció entender que mediante la identificación un sujeto asimila un atributo de otro y se transforma. No hay un yo idéntico a uno mismo y la construcción de toda identidad pasa por el lenguaje: a través de este proceso psicológico, la personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de identificaciones a lo largo de una vida.

La charla que me permitió olvidarme del coche, de la conversión del profesor en burócrata, del inminente regreso al paleolítico como consecuencia de la desaparición de la escritura, de las aventuras que uno puede correr en el tren (reducidas hoy a la pragmática cuestión de llegar o llegar a tiempo) fue mejor que cualquier cosa que pueda yo decir aquí. Y me interesa porque me permitió enriquecer algunas intuiciones propias acerca de las aporías de la argumentación jurídica, de la oscura adjetivación de Joseph Conrad, de la otredad en Baudelaire, o de por qué tanto mi gato como mi mujer tienen el pelo de color naranja.

Bajo nombres muy distintos (Víctor Eremita, A., Johannes de Silentio… ) Kierkegaard podría tanto exhortar al matrimonio (demasiado integrado, según lo veo, en el estadio ético) como un viaje de descubrimiento y, a la vez (en boca de Don Juan) señalar, con parecido ímpetu, que amar a un solo ser, a uno solo en el mundo entero, es un acto monstruoso de selección. Sus obras no van dirigidas a la modificación de un sistema, ni siquiera está orientado a la sociedad sino a cada lector singular, para que se observe, y acaso, se reconozco en ellas.

Soy legión, sí y soy espejo, podría decir Kierkegaard si hubiera podido leer a Lacan.

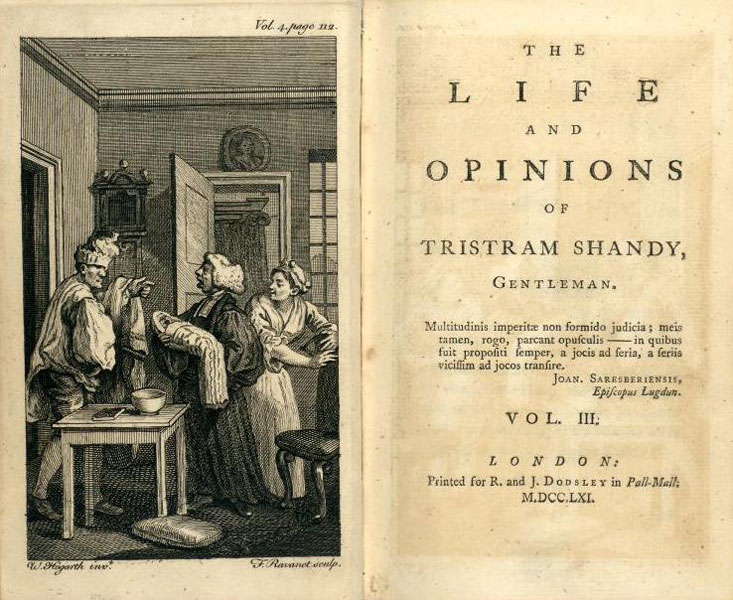

Tristam Shandy es una novela tan desordenada que apenas avanza, pero ese desorden, como en las digresiones introducidas por Kundera en su arte de la novela, consigue extender el mapa de la literatura. Escribir para sentirse bien, o quizás, más allá del aserto de Kierkegaard, escribir para sentirse, pensé.

Y pensé también, de camino, esta vez, a una reunión con los compañeros de la revista Canibaal, en mi recurrente idea de alquilar un piso en la zona más sórdida de la ciudad, en el barrio chino, en un solar, en una de esas fincas recias asomadas al Mercado Central, hoy estoy de suerte, me dije, pues me pareció ver muchos paños enormes con letreros de «se alquila»: banderas de España eran todas al final.

Otra forma de entender la identidad.

Estos días se expone en el Reina Sofía de Madrid la relación de Pessoa con las vanguardias lusitanas y quizás todo este rodeo no era sino una forma apropiada de recomendar su visita aquí.

Hermosas: vanguardias portuguesas

Malditas: gasolineras de autopista

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!