La teórica frialdad de las máquinas, de los sintetizadores, los procesadores, los programas de software y cualquier sonido que nos llegue filtrado a través de la tecnología, y no directamente a través del pálpito analógico de los instrumentos tradicionales, ha sido siempre uno de los argumentos preferentes por parte de las mentalidades más enrocadas en la vieja escuela del rock and roll —tal y como siempre se le conoció— para así cuestionar la música electrónica.

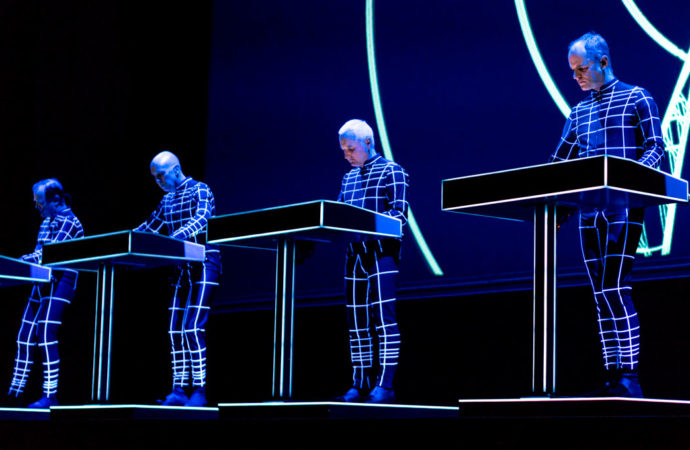

Obviamente, siempre hubo excepciones: las líneas melódicas diseñadas por Kraftwerk, por ejemplo, alumbradas con la precisión geométrica de la escuadra y el cartabón y con una marcialidad muy germana, eran tan irreprochables que se ganaron el cielo, sin que prácticamente nadie osara rebatirlas.

Pero las propiedades mántricas de gran parte de la música electrónica, su puntual querencia por la repetición (algo común al kraut rock, por cierto), su forma de primar muchas veces las texturas, en detrimento de cierta armonía melódica, o la dependencia que en ocasiones ha mostrado respecto a las drogas que la inspiraban, a veces hasta extremos de cierta alienación, siempre han sido factores que han echado para atrás a quienes, ya de principio, han comulgado poco con las máquinas.

Es bastante evidente que desde que en la primera mitad de los años ochenta brotaron los grupos de synth pop, que permutaban las guitarras por los sintetizadores como elemento primordial, la línea argumental de aquellos prejuicios empezó a agrietarse, aunque la irrupción de la electrónica masiva en los años noventa (y todos sus afluentes) quizá los volviera a solidificar. Pero tiende a perseverar, y no siempre sin motivos, el prejuicio que atribuye cualidades puramente mecánicas, frías, poco imaginativas, de cálculo favorecido por la mera tecnología, a las máquinas que sirven para hacer música pop.

Quizá como consecuencia de un momento tan inquietante, angustioso e incluso opresivo, como es todo lo que hemos vivido a lo largo de este 2020 (al menos para una generación que ha tenido la suerte de no atravesar pandemias ni guerras, ni civiles ni mundiales), han despuntado este año algunos discos que han logrado esa difícil misión: que las máquinas suenen rotundamente humanas. Que se hayan convertido, a falta del calor humano que genera la compañía de nuestros semejantes, en cómplices forzosos a la hora de transmitir lo más profundo de todos nosotros.

No han sido los primeros en hacerlo, desde luego. Pero es todo un síntoma que justo ahora algunos músicos hayan brillado más que nunca gracias a haberle conferido a su instrumental sintético ese aliento humano que tan necesario resulta en un momento tan crucial, en el que la fragmentación de la sociedad (eso que solo existe en nuestra mente, aleccionaba Margaret Thatcher, para quien solo era la suma de individuos) parece acelerarse por la pandemia.

La colombiana Gabriela Jimeno, productora y vocalista colombiana residente en Nueva York que responde al nombre creativo de Ela Minus, lo ha demostrado en su extraordinario primer álbum, acts of rebellion (Domino/Music As Usual, 2020). Ella lo define como música brillante para tiempos oscuros.

Lo cierto es que su apuesta por la maquinaria analógica (en parte, construida por ella misma) llega en un instante perfecto: en un tiempo de abrazos que se han ido al limbo, contactos físicos que se han perdido en nuestras papeleras de reciclaje y apremiante urgencia por rescatar, de nuevo, el valor de lo colectivo.

Canciones como “megapunk”, “tony”, “they told us it was hard, but they were wrong» o «el cielo no es de nadie» suenan tremendamente humanas. Si echamos un vistazo a su bagaje, curtido tanto en el punk como en las enseñanzas de Kratfwerk, ellos otra vez, o Herbie Hancock, es más sencillo entenderlo.

Los norteamericanos Sylvan Esso han llegado al mismo punto, pero por otra vía. La de poner las máquinas al servicio de la falibilidad humana. Disponerlas, tal y como hacía el gran Matthew Herbert en sus mejores tiempos, cuando se servía hasta de la música concreta y de cualquier clase de sonido de nuestro día a día, al servicio del error. Una risa incontenible por aquí, un knob que se pasa de frenada por allá, pero cuya sonoridad se preserva tal y como está, una estrofa que acaba de forma irregular para dar la razón a quienes creen que las mejores canciones son asimétricas…

Es, en definitiva, esa música que, a golpe de ser imperfecta y espontánea sin rubor —como lo son la gran mayoría de talentos geniales, por otra parte—, acaba resultando tan frágil, vulnerable, apasionada, sincera y emotiva como cualquiera de nosotros cuando necesitamos de los demás.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!