Hace tiempo que venimos insistiendo en «Hermosos y malditas» en que una de las confusiones más peligrosas en el campo de las ideas sociopolíticas afecta a la noción de meritocracia.

Y es porque se ha extendido la idea de que la meritocracia es el discurso por el cual las élites legitiman sus posiciones de privilegio apelando a títulos, inteligencia y esfuerzo individual. En realidad eso es no es la meritocracia, solo es una retórica cínica del mérito. Es el uso engreído que hacen las élites del discurso del mérito. Se trata de un uso materialmente ilegítimo que esconde que su posición se debe no al esfuerzo o una competición en pie de igualdad, sino al peso de la herencia familiar y las redes de contactos labradas desde las primeras elecciones de los centros educativos por parte de padres calculadores. Es ese uso arrogante, esa falsa apelación al mérito y esa soberbia auto-descripción en términos de mérito lo que debería producir rechazo y no la meritocracia en sí misma entendida de forma neutra como sistema (perfectible) de asignación de plazas y cargos.

En realidad, cuando hablamos de mérito y de meritocracia apelamos a la distribución por un criterio de justicia en cuya bases se sitúa la inteligencia y el esfuerzo individual. La inteligencia y la capacidad de esfuerzo son más abiertos y universales que la riqueza, la herencia o el linaje. No hay diferencia de inteligencia entre mujeres y hombres, blancos y negros, homosexuales o heterosexuales y la idea de distribuir cargos y posiciones por la inteligencia, el talento, la disposición de aplicarse al estudio y la mejor capacidad resulta un medio racional que sin ser perfecto encaja o, al menos se aproxima a las ideas morales más extendidas.

Si no se quiere caer en aburridas sutilezas de la filosofía moral sobre el desert, la meritocracia se puede justificar también funcionalmente, esto es, no en atención a presuntas expectativas morales a ocupar tal o cual cargo de forma merecida, sino en atención al derecho de los ciudadanos o de los usuarios de servicios a recibir la mejor atención posible. Es por ello que un hospital o una escuela deben abrir procesos de selección basados en mérito y no contratar a dedo a los hijos de los catedráticos ni a ningún amiguete que les ofrezca un donativo o un jamón.

La inteligencia y la capacidad de esfuerzo son más abiertos y universales que la riqueza, la herencia o el linaje.

Por último, el mérito es una noción integrada en nuestro ordenamiento jurídico. El principio de mérito y capacidad es la forma de acceso a la administración pública. Esa manera objetiva de ponderar a los candidatos por su preparación, desempeño y competencia es mucho mejor que establecer cargos de libre designación a partir de afinidades partidistas, reservarlos para los ricos, para los obsesos de las puertas giratorias o venderlos al mejor postor. El principio del mérito aparece así como una superación histórica del nepotismo, del enchufismo o de la influencia directa del origen social. Lo bueno de esa inteligencia y voluntad ligada al mérito es que no conoce razas, ni géneros ni clases sociales y es lo que ha permitido sortear muchos prejuicios y estereotipos. Hoy, por ejemplo, muchas mujeres alcanzan puestos de dirección en la administración pública, un ámbito de regulación racional más garante de la igualdad que el ámbito privado con su techo de cristal y los numerosos estereotipos, compadreos y tics machistas (no siempre percibidos por los empresarios). Cuando se trata de la valoración discrecional de pares (varones) baja el número de mujeres en altos cargos de representación. ¿Cuestión de demérito? No.

En coherencia con ese ideal, deberían removerse los obstáculos que impiden que la igualdad de oportunidades sea una realidad y no una argucia formal; humildemente, defiendo que debería haber un único sistema educativo público (el mismo para todos), debería haber políticas que evitaran la polarización económica y favorecieran la cohesión social. Además, muchos ámbitos de la existencia deberían regirse por otros criterios no competitivos, ni meritocráticos, para no olvidar que la vida no es un supermercado donde lo importante es comprar y ganar.

Presentada así, lejos de versiones ingenuas o arrogantes, la meritocracia es una idea progresista quizás más cerca de la socialdemocracia o de la izquierda reformista preocupada, no por la identidad y lo woke sino por la distribución de la riqueza. Una idea querida también por el mejor liberalismo, el más coherente con la realización plena de los individuos, una buena idea de la derecha civilizada a la que solo se opondrían los conservadores de toda la vida y la nueva reacción empeñada en hacer retroceder los derechos de las mujeres, los migrantes y las minorías en nombre de una nostalgia rancia y clasista.

Pues bien, el primer acierto de Amigocracia. Cómo una pequeña casta de tories de Oxford se apoderó del Reino Unido –el título y subtítulo del ensayo del escritor Simon Kuper publicado en castellano por la combativa, lúcida y comprometida Capitán Swing– es precisamente plantear la oposición entre origen familiar y mérito en términos de clase social. Esto no significa, por supuesto, que los miembros de las clases ricas de las mejores universidades carezcan de mérito y talento, sino que, en un gran porcentaje, al no tener necesidad de competir desde cero, la estrategia principal del hijo de familia «bien» es sacarle provecho a su acento de clase dominante, presumir de contactos, establecer conexiones y redes entre iguales y dedicarse a saberes humanísticos con mucha carga de subjetividad en su evaluación (por ejemplo, eludiendo las carreras de ciencias).

Frente a estos privilegiados provenientes de los colegios británicos exclusivos tipo Eton, los estudiantes de Oxford que han ido superando con buenas notas su paso por colegios públicos (en el sentido que le damos en España) solo pueden destacar por sus calificaciones, por su inteligencia aplicada al estudio y su trabajo duro es decir, por el mérito en un sentido más estricto.

Boris Johnson con su hermana Rachel en el 21 cumpleaños del Vizconde Althorp © Steve Back/ANL/Shutterstock.

Pero Amigocracia es más que eso y las páginas más jugosas de este ensayo son aquellas que trazan una inquietante continuidad entra la manera frívola y arrogante de estar en el campus universitario, por parte de la élite proveniente de los exclusivos colegios privados, y la posterior manera de comportarse una vez llegan al Parlamento. ¿Recuerdan las fiestas privadas del gobierno de Johnson celebradas cuando a muchos ciudadanos de a pie se les prohibía decir adiós a un familiar moribundo? Boris Johnson, Michael Glove, David Cameron son viejos oxonianos. Sus (pésimas) ideas sobre la gestión de la pandemia, sus tics neofascistas sobre la migración, su infantil manera de afrontar el calentamiento global o el populismo nostálgico y prepotente que condujo al Brexit no serían sino una continuación natural de la manera irresponsable y veleidosa en la que jugaron a ser políticos en los equipos de debate y en foros del tipo Oxford Union, en la universidad más prestigiosa del país.

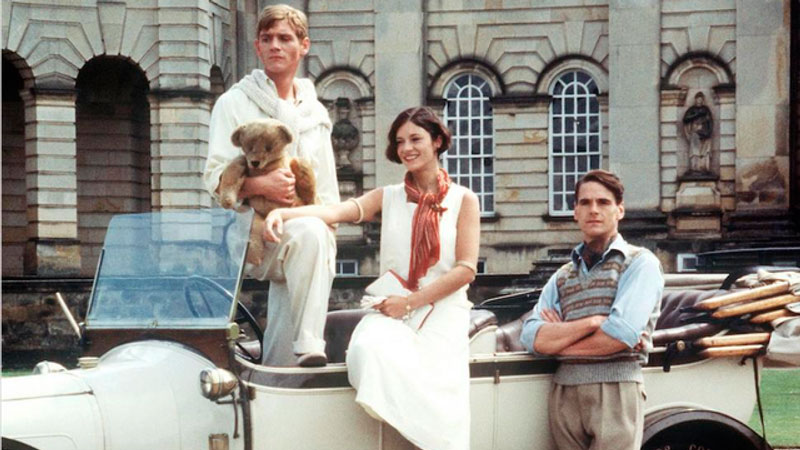

De los 17 primeros ministros que ha tenido Reino Unido desde 1940 hasta la presidencia de Rishi Sunak, 13 fueron a Oxford. Ahora es posible que las cosas estén cambiando (a eso dedica Kuper las últimas líneas de Amigocracia), pero lo cierto es que en los ochenta –el tramo más suculento del ensayo– la vida de la emblemática universidad no tenía tanto el encanto de la serie Retorno a Brideshead (o la novela de Evelyn Waugh) como un asfixiante clasismo y una metodología didáctica que estimulaba el perfil del futuro político irresponsable, a la vez que inhibía el verdadero talento. Fue en esa década espoleada por las delirantes loas al neoliberalismo en boca de Thatcher, la hipocresía sexual, el consumo exagerado de alcohol, el racismo y una peligrosa conciencia de clase vertebrada por la propiedad heredada y el pasado colonial, cuando una serie de políticos rentabilizaron el hecho de haber convencido a la ciudadanía de que eran ellos, el club selecto de familias de ilustre abolengo, los que habían nacido para gobernar.

El Oxford de los años veinte surgido de la imaginación de Evelyn Waugh era solo un retrato embellecido de una realidad muy prosaica. Los triunfadores de los años ochenta y noventa que ocuparon luego el gobierno británico eran en su mayoría jóvenes repelentes con una ambición rayana en la agresividad (en inglés aggressive no tiene ninguna conotación positiva, solo indica que tiende a hacer daño). Incluso en la titulación estrella para futuros gobernantes, la PPE (Politics, Philosophy, Economics), predominaban las formas astutas y vacuas de debatir, más que la profundidad de los argumentos primaba la falacia sobre la argumentación ordenada, el ingenio sobre la fidelidad a los hechos, la listeza sobre la sabiduría, el discurso efectista vacío de contenido sobre todo lo demás.

Y a ese tipo de formación ideal para jóvenes gobernantes en los tiempos de deterioro de la opinión pública, negacionismos y fake news se dedicó durante mucho tiempo la universidad oxoniense: tutorías en los que a los chicos de Eton les faltaba dejar caer las piernas en la mesa del profesor (frente a los tímidos estudiantes de origen social más humilde que apenas apoyaban la espalda en el sillón), discursos de voz grave por encima de todo consenso, ensayos provocadores como «cosa de hombres».

Oxford premiaba antes a jóvenes desprejuiciados conservadores capaces de improvisar en el último minuto, burlarse de los valores del rival y sacarse trabajos enteros de la manga que a estudiantes serios documentados a conciencia y cuyos trabajos, menos llamativos, sí tenían al menos la profundidad y la complejidad rica en matices que se supone a la más alta exigencia académica. Esta forma de aprender a hablar desde la ignorancia, valorada primero por clubes de debate privados (el Oxford Union) y luego por los sistemas de extracción de los partidos, no solo empezaba a pasar desapercibida por el ciudadano convenientemente idiotizado a base de fútbol e instintos bajos, sino que era celebrada en toda la nueva esfera pública que conducía a Westminster.

Retorno a Brideshead (Evelyn Waugh, 1981).

La cuna de los poderosos del futuro no solo no mitigaba los defectos del carácter asociados al clasismo, la megalomanía o al narcisismo imperialista sino que los estimulaba. La excentricidad en la vestimenta o en el peinado, el glamur desvergonzado o el uso continuo de la descalificación personal y la ironía para desarmar las razones del oponente político eran atributos a explotar no solo como típicamente británicos sino como señas del gobernante natural. ¿Habría un tope a tanta insolencia? Posiblemente la realidad.

Los miles de muertos que podrían haberse evitado en la gestión indisciplinada de la pandemia o un Brexit que salió adelante por la bajeza de una serie de políticos que o bien engañaron al pueblo o bien sacudieron los instintos menos edificantes de los votantes: el miedo a repartir riqueza con los migrantes, la pérdida de soberanía ante Bruselas (una suerte de adulto en la habitación), el tener que rendir cuentas ante otra autoridad. Quizás esto último era lo que peor llevaba el perfil arrogante de un Boris Johnson acostumbrado a no obedecer a nadie salvo a los intereses financieros de los grandes lobbies: sus iguales morales.

Simon Kuper, escritor sudafricano-británico y columnista deportivo del Financial Times.

Imaginemos por un momento que Oxford consigue reformarse y se convierte en la institución meritócrata que siempre ha fingido ser. En el mejor de los casos –termina Kuper– la era de Cameron y Johnson será el penúltimo adiós de la tradicional clase dominante. Para ello, la retórica y el sistema de tutoría deberían perder peso en favor del conocimiento, pero los señoritos de Oxford ya deben de estar deseando que el nuevo igualitarismo que les alcanza no sea más que otra moda epidérmica o pasajera. Si la lucha por la igualdad sigue centrada en identidades hipersensibles y agravios sentimentales de naciones ultrajadas en el pasado, las poderosas élites económicas harán lo que siempre han hecho: nadar y guardar la ropa en la nueva copa de champagne.

Hermosos: créditos de Retorno a Brideshead (la serie de la BBC).

Malditos: políticos arrogantes sin escrúpulos.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!