Desde que el tiempo es tiempo, héroes, reyes, caballeros, brujos, eruditos y alquimistas han partido en busca de la inmortalidad. Unos la cifraban en la síntesis de una sustancia mágica, otros en el hallazgo de una misteriosa piedra, otros en las aguas de una fuente remota, o en los campos de un brumoso país.

Tan profundo es este anhelo del corazón humano que es uno de los temas principales de una de las primeras obras literarias conocidas, el Poema de Gilgamesh. Afortunadamente, su protagonista tiró la toalla y aprendió a reconciliarse con la finitud de la vida. Si el Gilgamesh es la primera gran obra de literatura es, quizá, porque rema hacia la otra orilla de los textos religiosos, que de un modo u otro prometen la persistencia del individuo tras la muerte. La literatura se separó así de la esfera de la religión, o por lo menos de la literatura que no admite críticos ni parodistas.

Por lo que sabemos, ninguno de aquellos intrépidos buscadores picados por el gusanillo de Gilgamesh consiguió ser inmortal. Puede que todavía estén en el mundo, escondidos bajo el hielo de la Antártida o en una chabola sin número de algún suburbio de Manila, pero de momento no se han declarado como tales, y ya sabemos que el que calla otorga. Podemos permitirnos suponer que la inmensa mayoría, después de una vida obcecada en perseguir la inmortalidad, simplemente murieron.

Desde su propio punto de vista, este final anodino debió de ser un fracaso, aunque, si fueran un poco más sinceros consigo mismos, reconocerían que las suyas fueron vidas interesantes y estimulantes. Nadie se atrevería a decir, por ejemplo, que las vidas de los médicos o los físicos de la Edad Media fueron “en vano” porque sus descubrimientos se consideren hoy superados.

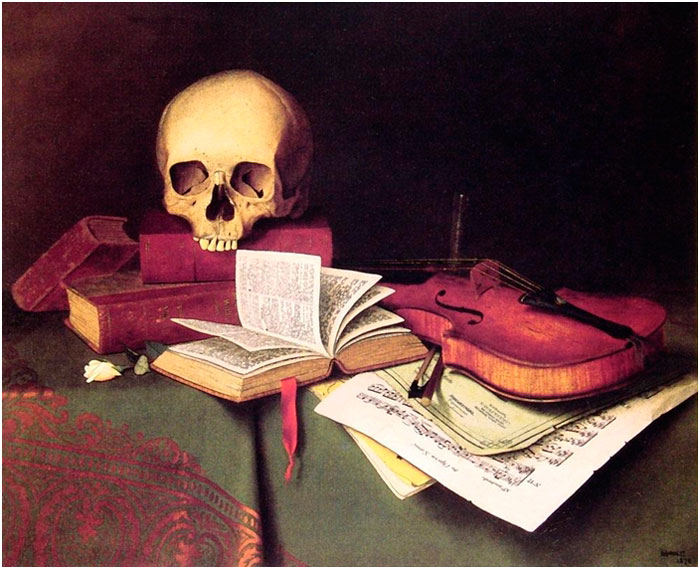

Mortalidad e inmortalidad, de William Michael Harnett (1876)

Para ser honesto, no tengo la menor duda de que el verdadero fracaso de los aspirantes a la eternidad habría sido conseguir sus propósitos. Pues el que consume la vida buscando la vida eterna es como aquel asceta que desdeñaba a las mujeres humanas para obtener las ninfas de los cielos, o como aquel revolucionario que teorizaba en abstrusos volúmenes que su país debía convertirse en una gran comuna agraria: una prueba de desconcierto. El hecho de que los alquimistas empleasen sus setenta u ochenta años de vida en ganar cientos, miles o millones de años sólo demostraba lo poco que les valían los años.

En lugar de dedicarse a los menesteres del común de los mortales, los buscadores de la inmortalidad quisieron garantizarse que podrían gozar de ellos para toda la eternidad, pero al embarcarse en semejante aventura lo que hacían era burlar a esos menesteres, demostrando que tales cosas les aburrían. Si hubieran sido sinceros consigo mismos, reconocerían que la vida humana les parecía ya excesivamente larga.

Y menos mal que encontraron algo que hacer, con aquel hobby suyo de la inmortalidad, en los interminables sesenta o setenta años que aún tenían por delante… Jean Cocteau sentenciaba, en La sangre de un poeta: L’ennui mortel de l’immortalité. Si para ellos hasta la mortalidad resultaba aburrida, ¿Qué podemos decir de la inmortalidad?

Susan Ertz es conocida por haber intercalado en sus novelas sentimentales algunas frases verdaderamente inmortales. Un botón de muestra: Millones de personas que aspiran a la inmortalidad no saben qué hacer consigo mismos una tarde lluviosa de domingo.

Un amigo mío apostilla que le sobra lo de “lluviosa”. Tampoco todos los sábados son perfectos.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!