Intuyo que a cualquiera de ustedes les ha ocurrido lo mismo. Al menos, es lo que necesito creer. Eso de sentirse obligado a tener nostalgia de algo que uno no ha tenido tiempo de añorar es una de las sensaciones más extrañas que servidor ha experimentado. Me ocurrió en 2011: Jarvis Cocker y sus Pulp volvían para una breve gira triunfal, que tuvo su primera gran parada a finales del mes mayo en Barcelona, apenas diez días después del 15-M. En el Primavera Sound.

Su anterior —y memorable, como todas— visita a suelo español databa de algo menos de diez años antes, cuando vinieron a presentar aquel crepuscular disco (We Love Life; 2001) producido por su venerado Scott Walker.

Seguro que es una apreciación muy personal, pero aquellos diez años no habían sedimentado —al menos para quien esto firma— un apetito voraz por volver a degustar el directo de una banda a la que ya habíamos podido ver tres o cuatro veces durante sus dorados años noventa. Pasado todo este tiempo, más aún sabiendo del discreto diletantismo que se gasta últimamente el señor Cocker y con la perspectiva que dan miradas retrospectivas como Calles que fueron nuestras. El universo musical de Pulp, Jarvis Cocker y Richard Hawley (de Juan J. Vicedo; 2019), la óptica seguramente ya no es la misma. Ya ha llovido lo suyo.

Pero no era así como lo sentía uno en 2011. Y lo mismo cabe decir de la celebrada vuelta de los Luna de Dean Wareham en 2015, tras un mínimo paréntesis de diez años (o sea, desde 2005) entre su primer régimen mediopensionista sobre suelo español y el segundo, que llevan desde entonces exprimiendo en reiteradas visitas.

Es cierto que hoy en día los plazos informativos se acortan en tendencia que roza el paroxismo. Que la noticia de hoy es, como mucho, el apunte a pie de página de dentro de una semana. Que el revuelo gallináceo de esa red social que alimenta egos mezquinos será poco más que una intrascendente y enternecedora anécdota dentro de unos días.

Y que vivimos bajo un bombardeo de estímulos audiovisuales sin apenas tiempo para digerir. Pero asombra la forma en la que los lapsos se van acortando. Para todo. Hoy en día nos vemos empujados a vivir en una permanente desmemoria. Cuando alguien se dedica a rescatar hemerotecas, es contemplado como un arqueólogo.

El caso es que, si los revivals en el mundo de la música se suponían cíclicos, y se consideraba que veinte años, aproximadamente, era el tiempo que tardaba en rotar el universo pop sobre sí mismo y generar así nuevos rescates estilísticos, el asunto resulta mucho más desconcertante en estos tiempos, tan líquidos que se nos escurren entre los dedos.

Ciñéndonos al ámbito festivalero (al fin y al cabo, la máxima expresión de la música popular como el edén lúdico-nostálgico que sustenta su gran industria), sabemos bien que abundan los festivales de músicos y solistas de los ochenta, y también, de un tiempo a esta parte, los de los noventa. Faltaban por ponerse de moda las citas en torno a bandas que lo petaron en los 00 (los noughties, que dicen los sajones), el primer decenio este siglo. Y también estos están ahí. Cuando ni siquiera hemos podido dar por cerrada la siguiente década.

De los creadores de Coachella nos llega ahora Just Like Heaven, un festi que reunirá (los días 3 y 4 de mayo en California) a muchas de esas bandas que definieron el sonido de los dos mil, y que —por diversos motivos, casi siempre por declive o por inactividad— se fueron luego apagando: Passion Pit, The Rapture, The Faint, Yeah Yeah Yeahs, Peter Bjorn and John, Tokyo Police Club o The Rapture. También otras que, nacidas entonces y gozando ahora mismo de excelente salud (como Phoenix, Beach House o Grizzly Bear), acuñaron una fórmula reconocible y muy ligada a esa década.

La iniciativa ha tenido tanto éxito (rápido sold out) que, concebida en torno a un día, se amplió a dos. Así que ya lo ven: si los 00 tuvieron hace bien poco su primera gran crónica generacional (el relato oral de Nos vemos en el baño, Renacimiento y rock and roll en Nueva York 2001-2011, firmado por la periodista Lizzy Goodman), ahora tienen también su gran festival. La década del fashion rock, del electroclash, del revival punk funk, del dubstep y del grime ya tiene su liturgia. Su congregación masiva de nostálgicos.

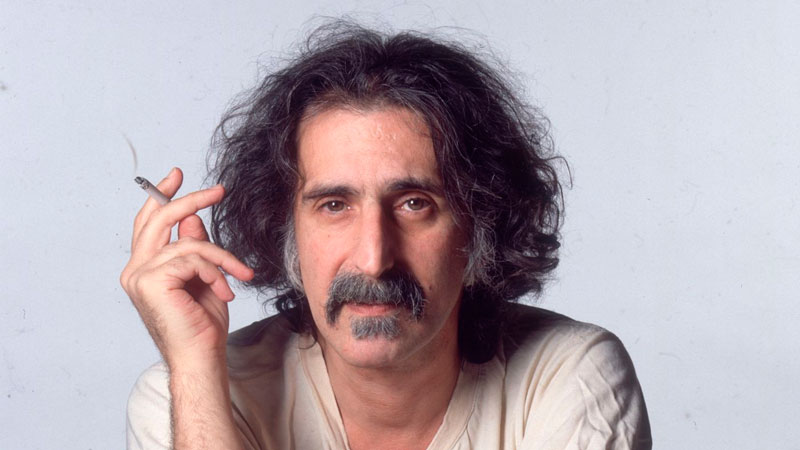

Llegados a este punto, cobra más vigencia que nunca la profecía que Frank Zappa (el hombre que combinaba boutades supremas con destellos de genial lucidez) nos brindó hace casi tres décadas: el mundo morirá por nostalgia. No por un meteorito. Ni por la propia estupidez del ser humano, que ya es decir. Sino por nostalgia.

Si se calcula el tiempo que pasa entre El Acontecimiento y La Nostalgia del Acontecimiento, el periodo parece ser, más o menos, de un año menos en cada nuevo ciclo. Así, dentro de 25 años, los ciclos de la nostalgia estarán tan próximos que la gente no podrá dar un paso sin sentir nostalgia del paso que acaban de dar. En ese punto, todo se detiene. Muerte por nostalgia. Eso decía Zappa. Y en esto, toca hacerle la ola. Al menos en esto.

Frank Zappa.

Quizá todo este asunto se deba a que los límites temporales se van emborronando cada vez más: ni siquiera es necesario justificar la exhumación de un sonido merced al tiempo transcurrido desde su ocaso, seguramente porque rescatarlos es tan sencillo como una visita a esa discoteca universal y gratuita que es spotify, y atizarle un simple click. Ningún género pone en peligro a otro. Ningún revival pone en cuestión la pertinencia o la oportunidad de cualquier otro. Tiene pinta de que todos van a convivir, y sin necesidad de buscar coartadas.

Como dice Agustín Fernández Mallo en su estupendo último ensayo (Teoría General de la Basura. Cultura, apropiación, complejidad; 2018), vivimos ahora mismo en una secuencia que es más topológica que estrictamente cronológica. No importa tanto el tiempo transcurrido, lo que marque el reloj o el calendario, como la relación entre los discursos que conforman nuestra cultura, siempre interconectados. Aunque esa relación no siempre se detecte a primera vista.

Agustín Fernández Mallo

Nuestro presente solo es fragmentario en una primera impresión, por mucho que tengamos la sensación de que nuestro consumo de bienes culturales – y de música pop, claro – está más estratificado que nunca, sometido a nichos. El resultado es el de vivir inmersos en un gran hipermercado cultural. Sometidos a un bombardeo incesante de reclamos nostálgico-generacionales, a cuál más próspero. Como un enjambre de parques temáticos.

Un pingüe mercadeo el que conviven millenials con viejenials, la generación X con la Y, los wasp con los ninis, los que añoran la EGB con los que echan de menos MySpace, los que ni llegan al streaming con los que lo desechan porque ya les parece viejo, los puretas y pollaviejas con los desafiantes nativos digitales. Un sindiós, vaya, y nada especialmente grave, intuimos, aunque a veces todo este asunto dé un poco de vértigo. Tanto que, a veces, marea.

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!